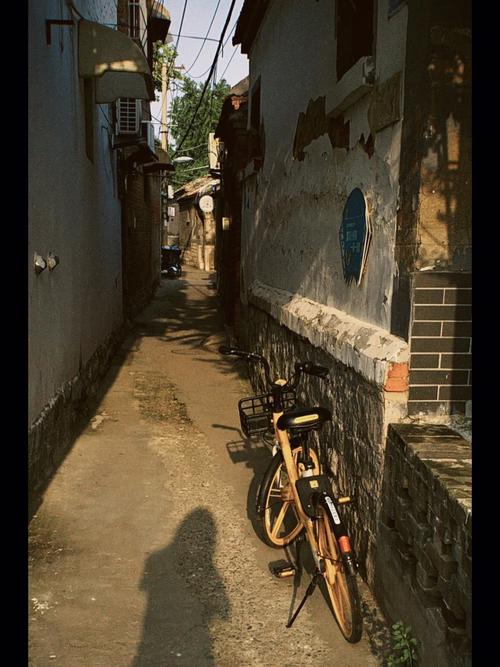

北京2025卖婬小巷:胡同里的光与影

北京2025卖婬小巷:胡同里的光与影

你听说过北京胡同里藏着的故事吗?2025年3月25号凌晨,东城区某条挂着红灯笼的巷子突然被警车围得水泄不通。这事儿不光上了热搜,还让老北京人拍着大腿直呼:"好家伙,现在连胡同都整上夜店风了?"

🔍胡同变"红灯区"?居民咋说?

"我在这儿住了三十年,头回见着穿吊带裙的姑娘大半夜站路灯底下。"住在胡同口的王大爷端着搪瓷缸子直摇头。顺着他的视线看过去,青砖墙上新贴的彩色灯带还在闪烁,地上散落着印有二维码的小卡片。

片区民警老张掏出记录本:"三个月前接到头个举报电话,说是半夜总有人带着黑口罩进出。后来装了监控才发现..."他压低声音指了指胡同深处,"有间挂着'养生会所'招牌的平房,凌晨两点还能听见高跟鞋声。"

重点来了:根据警方通报,这次行动共查处12间涉嫌违法场所,带走37人。但有意思的是,胡同口小卖部老板却悄悄跟我说:"其实这些店去年就开着,大伙儿都当是普通民宿呢。"

💡暗流涌动为哪般?

这事儿闹得满城风雨,说到底就仨字——需求差。城市研究院的李博士掰着手指给我算:"2025年北京外来务工人员突破800万,但集体宿舍床位才新增2万个。更别提最近互联网公司裁员,不少失业的..."

说着他掏出手机划拉出张图表:去年全市离婚率涨到43%,单身公寓租金均价突破8000/月。几个数字往这儿一摆,胡同里那些挂着"日租""钟点"招牌的门脸儿,突然就有了存在的"道理"。

不过要说最扎心的,还是我在胡同口撞见的快递小哥。他蹲在电动车上啃煎饼:"我们这种跑夜单的,凌晨两点下工回燕郊?别逗了!五十块钱能在城里凑合眯会儿,谁管屋里有没有粉红灯光。"

🌇治理难题像"打地鼠"

社区书记李姐最近嘴角起了俩燎泡:"上周刚拆了12间违建,这周又冒出带密码锁的新门脸。就跟那游戏机似的,这边按下去那边又冒头。"她办公室墙上挂着作战图,贴满五颜六色的便签纸。

不过要说新招数,今年可算玩出花样了:- 扫码进门刷脸支付,全程"无接触"- 外卖小哥当眼线,见着生人就发预警- 地下室改造成"轰趴馆",营业执照写着"文化交流"

最绝的是有家店门口挂着"非物质文化传承基地"的铜牌子,进去一问,说是教传统曲艺的。结果民警突击检查时,还真逮着个唱莲花落的大姐——虽然她穿着改良旗袍开衩快到腰了。

🤔这事儿该一棍子打死吗?

跟片警老张喝酒时,他嘬着二锅头冒了句大实话:"要真全端了,信不信明天三环桥洞底下就得睡满人?"这话让我想起住建局发的数据:2025年北京合规出租屋缺口高达26万间。

社会学教授赵老师在直播里说得更直接:"与其围追堵截,不如想想怎么把暗处的需求摆到明面。比如试点夜间短租公寓,或者给外来务工人员配发临时住宿券..."

不过话又说回来,胡同口修车铺的刘师傅有不同看法:"要我说就该恢复八十年代那会儿的联防队,让街道大妈带着红袖章天天转悠。现在这些高科技监控,对付大活人还不如看门狗好使!"

🚶胡同口的烟头与口红印

写完这篇报道前,我又去了趟那条胡同。青砖墙上新刷了白灰,盖住了之前的小广告。转角处积着雨水的石墩子上,半截女士香烟的过滤嘴粘着口红印。环卫工老周正拿着夹子收拾,嘴里嘟囔着:"天天扫天天有,跟野草似的..."

突然想起三年前采访过的老胡同改造项目,当时专家信誓旦旦说要打造"传统文化生活圈"。现在看着墙上崭新的"社会主义核心价值观"标语,突然觉得城市进化这事儿,就跟老房子装修似的——你把旧家具扔出去容易,可那些看不见的灰尘,总会在阳光照进来时现了原形。

(站在胡同口啃着糖油饼)要我说啊,这档子事就像北京春天的柳絮,光靠堵是堵不住的。倒不如学学上海弄堂的"亭子间文化",给漂泊的人留盏不灭的夜灯。当然啦,前提是不能踩着法律红线蹦迪——您说是不是这个理儿?

分享让更多人看到