兴城民俗村:老手艺的新生命 乡村振兴的鲜活样本

兴城民俗村:老手艺的新生命 乡村振兴的鲜活样本

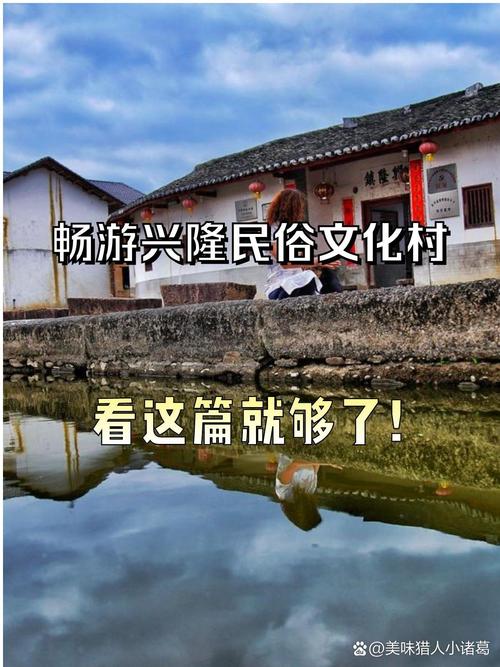

你听说过"活着的博物馆"吗?2025年3月25号,我就在辽宁兴城民俗村亲眼见到了这句话的答案。这个曾经快被年轻人遗忘的村落,现在居然每天要接待3000多名游客,连村口卖糖葫芦的老张头都开始用扫码支付了——您说这事儿新鲜不新鲜?

🔥 老手艺的新生:从"没人学"到"抢着学"

走在青石板路上,79岁的张大爷正握着刻刀雕葫芦。您可别小看这手艺,他去年带出的23个徒弟里,有6个是研究生学历。"现在年轻人管这个叫'沉浸式非遗体验',说白了就是边玩边学。"张大爷咧着嘴笑,他那个摆满葫芦雕的工作台,已经成了短视频平台的热门打卡点。

最关键的是把传统文化变成"能吃饭的手艺"。村里统计过,学满三个月的手艺人,靠直播带货月均能挣8000块。您瞅瞅,东头王婶的剪纸作坊,去年双十一光福字剪纸就卖了5万套。

🌱 数字时代的古村落:WiFi全覆盖的百年老宅

说来您可能不信,村里136栋明清建筑都装了隐形光纤。游客扫门框上的二维码,手机里立马跳出全息投影讲解——这可是清华美院帮着设计的。但最让我吃惊的是,那些挂着"重点保护"牌子的老房子,现在既是民宿又是直播间。

"咱们这叫'老瓶装新酒'"。民宿老板李大姐边说边给我看订单记录,她家雕花木床的客房要提前两个月预定。不过她也有烦恼:"现在得防着客人把直播设备架在房梁上,上次有个主播差点把瓦片踩碎了。"

💡 自问自答:民俗村为啥突然火了?

您可能要问:全国这么多民俗村,凭啥就这儿出圈了?我跟驻村工作队的90后队长聊了半天,总结出三招绝活:

- "传帮带"变"传帮播":每个老手艺人必须带3个年轻徒弟,但得用短视频记录教学过程

- 节气经济:把24节气做成主题市集,春分卖风筝、冬至卖饺子模具

- 手艺认证体系:通过考核的学徒能拿政府补贴的"匠人证书"

对了,您知道现在村里年轻人占比多少吗?从2015年的12%涨到了现在的37%,这数据可比啥都实在。

🌟 个人观点:乡村振兴需要"混搭风"

要我说啊,乡村振兴最缺的不是钱,而是这种能把传统和现代串起来的巧劲儿。就像村里那棵300年的老槐树,树干上缠着LED灯带,树底下摆着共享充电宝——老物件和新科技搭伙过日子,看着别扭,其实妥帖得很。

不过也得留个心眼,上个月有网红团队想租整个村子拍古装剧,被村委会一口回绝了。这事儿干得漂亮!民俗村要是成了影视基地,那跟主题游乐园有啥区别?老话说得好,"守得住根,才开得出新花"。

站在村口的观景台往下看,青砖灰瓦间穿梭着穿汉服直播的姑娘、扛着单反拍vlog的大爷,还有追着智能机器人满街跑的孩子。您说这是传统还是现代?要我看呐,这就是中国乡村该有的样子——既留着祖辈的体温,又揣着明天的盼头。

分享让更多人看到