北京昌平南口小胡同服务:老街新活法藏着啥秘密?

北京昌平南口小胡同服务:老街新活法藏着啥秘密?

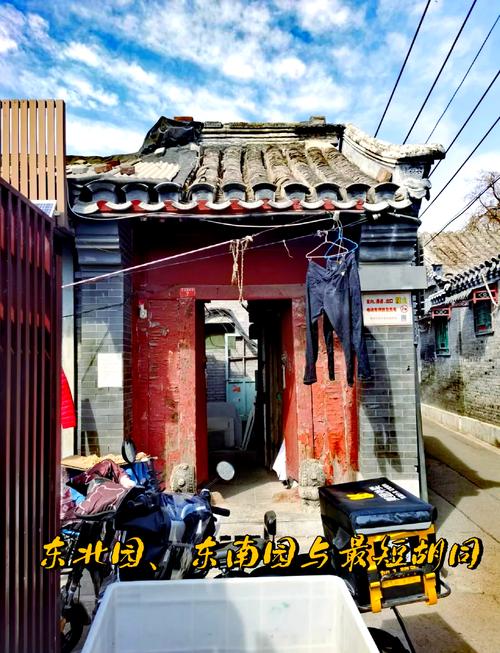

您有没有想过,一条百年胡同能“活”出啥新花样?2025年3月25日,昌平南口三条灰墙黛瓦的老胡同突然成了网红打卡地。别误会,这儿没搞网红咖啡店,也没整什么文创市集,但家家户户门口都挂着块蓝底白字的电子屏——哎,这事儿可得好好唠唠。

🛠️ 服务升级:修旧如旧玩出科技感

“胡同改造会不会破坏老味道?”这是我在现场逮着路人问得最多的问题。72岁的张大爷杵着拐棍直乐:“您瞅瞅这青砖缝儿,连苔藓都没铲干净,可屋里头连马桶都能跟手机聊天了!”原来施工队用了三维扫描建模,每块砖头的位置都录进电脑,拆下来的老物件编着号回装。

最绝的是藏在屋檐下的太阳能板。巴掌大的柔性材料贴在瓦片背面,晴天能给整条胡同的路灯供电。负责改造的王工长掰着手指头算账:“平均每户每月省下100多块电费,现在胡同里连流浪猫都爱蹲太阳能灯底下取暖。”

📱 智能管家:24小时在线不“掉链子”

要说最让老街坊们竖大拇指的,还得是那个胡同智能管家系统。李婶儿现场给我演示:对着电子屏喊声“小李子”,立马弹出社区医院挂号、燃气费代缴、甚至还能预约磨剪子戗菜刀的服务。问她怕不怕机器听不懂老北京话,老太太一撇嘴:“上礼拜我用唐山话试了试,连‘夜了个’(昨天)都听得倍儿明白!”

不过也有闹笑话的时候。住在5号院的赵哥吐槽:“前天我家狗冲着屏幕叫了两声,结果自动下单了20斤狗粮!”话虽这么说,他转头又夸系统能记住老爷子每天测血压的时间,到点就提醒,比亲闺女都准时。

👵 银发赋能:胡同大妈变身“数字导师”

您猜怎么着?现在胡同里最抢手的不是保洁阿姨,而是戴着红袖章的“科技大妈”。65岁的吴阿姨掏出培训证书显摆:“我们老姐儿几个都考了智能设备辅导员证,年轻人搞不定的死机黑屏,我们一包话梅糖的功夫就能搞定。”

这事儿还真有数据支撑。社区书记给我看了份报告,自从开展银发数字帮扶行动,老年人智能机使用率从32%飙到87%。更逗的是,现在胡同口象棋摊都改线上约战了,王爷爷得意洋洋:“上礼拜我用手机下棋,把隔壁老李头赢得直薅头发!”

🌱 生态彩蛋:房檐下藏着“昆虫酒店”

要说改造中最让人眼前一亮的,还得是那些挂在墙角的“小木屋”。您别当是鸟窝,这可是正经的昆虫栖息箱,里头分着产卵室、越冬层,还贴心铺了干草。负责生态设计的90后姑娘小刘解释:“现在胡同里蜜蜂、瓢虫明显多了,上次还发现了消失多年的金斑虎甲虫。”

更绝的是雨水收集系统。青石板路底下藏着海绵城市装置,下雨天能存够三天的浇花用水。住胡同口的孙奶奶现在见人就夸:“我家月季开得比颐和园的还艳,全靠这‘天水’养着!”

🤔 我的观察:老城更新不能光靠“砸钱”

说实话,刚开始听说要投这么多钱改胡同,我心里直打鼓。但蹲点三天后发现,这钱花得是真有门道。就说那个智能系统吧,居然能根据大爷大妈们的使用习惯,自动把字体调大、语音放慢,这细节可比某些科技公司强多了。

不过也有值得琢磨的地方。那天看见几个游客举着自拍杆追拍送货机器人,差点撞翻刘大爷的鸟笼子。如何在保留生活气息和迎接新技术之间找平衡,估计还得摸着石头过几年河。

💡 未来猜想:胡同会不会变成“元宇宙入口”?

跟项目负责人喝酒唠嗑时,他神秘兮兮地透露,明年要在胡同里搞AR导览。想象一下,手机对准砖雕就能看见百年前的商贩叫卖,这可比穿越剧带劲多了。张大妈听说后直摆手:“可别整那些虚的,先把快递机器人认路练利索喽!”

临走时瞥见墙根蹲着几个中学生,正拿手机扫描门墩上的二维码。凑近一听,嚯!人家在收集胡同里的AR精灵,集齐能换老字号点心——您说这新老混搭的,还真有点赛博朋克那味儿了。

看着夕阳里遛弯的老街坊,还有追着机器人跑笑的孩子们,突然觉着这样的胡同改造就像碗炸酱面:乍看还是那碗酱,细品才发现面码里藏着当季新笋。既留着烟火气,又透着新鲜劲,这样的胡同,谁能不爱呢?

分享让更多人看到