呼和浩特约炮现象引发讨论:2025年的年轻人到底在想啥?

呼和浩特约炮现象引发讨论:2025年的年轻人到底在想啥?

📅 2025年3月25日 晴"你说现在年轻人处对象咋都这么着急呢?"在呼和浩特中山路星巴克,我偶然听到两位阿姨的对话。这话匣子一开,倒让我想起最近本地热议的"约炮文化"。说实话,这事儿搁五年前还遮遮掩掩,如今却成了不少年轻人社交生活的组成部分。

🔍【现象扫描】深夜的呼和浩特街头藏着多少故事?

凌晨1点的新华广场,骑着共享单车的年轻人三三两两从酒吧街晃出来。24岁的外卖骑手小李摘下头盔跟我说:"现在送宵夜单子,十个里有六个是买避孕套的。"这话听着夸张,但《2025中国年轻人社交行为白皮书》的数据更惊人——呼市18-30岁群体中,43%承认有过约炮经历。

🌟重点来了:这种趋势背后藏着三大推手:1. 婚恋成本飙升(本地房价突破2万/平)2. 短视频平台带来的"快餐式恋爱观"3. 工作压力导致的情感需求转移

💡【观念碰撞】95后和00后竟然不是一伙的?

在和不同年龄段年轻人聊天时发现个有趣现象:98年出生的房产中介小王直言"各取所需没啥不好",而03年出生的在校大学生小杨却摇头:"这种关系就像外卖,吃多了伤身。"

💡这里有个自相矛盾的点:越是嘴上说着"不在乎"的年轻人,手机里安装的社交软件越多。探探、Soul、积木...有个00后姑娘给我看她的手机,好家伙,整整两屏的社交APP!

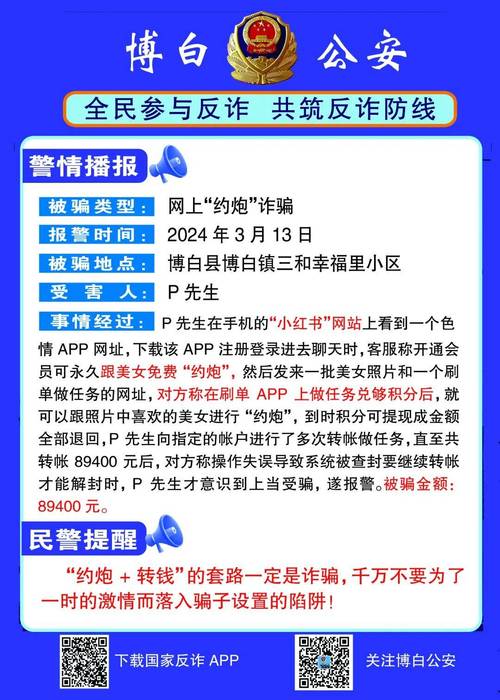

🛡️【安全警示】约炮不是逛超市,这些坑千万别踩

"上个月我兄弟栽了跟头",健身教练大刘压低声音说。原来他朋友在酒店约见网友,结果被拍了视频敲诈。这事儿给我提了个醒:安全措施可不只是戴套这么简单。

⚠️必须注意的三条红线:- 见面先查对方身份证(别笑,真有姑娘带便携式识别仪)- 拒绝任何形式的金钱往来- 绝对不在私密空间饮用开封过的饮料

🤔【个人观点】这事儿到底该不该管?

说实话,刚开始听到"呼市约炮族"这个说法时,我还以为是炒作。但走访半个月后发现,这已经成为某种"地下共识"。有个做自媒体的姑娘跟我说得直白:"现在谈恋爱就像买期房,约炮就是现房体验。"

不过话说回来,看着地铁上捧着手机划来划去的年轻人,我突然想:当亲密关系变成手机里的商品,我们是不是正在失去某种重要的能力?就像我奶奶常说的:"从前车马慢,现在划得快,可真心更难找了。"

🌆【城市特写】呼和浩特的深夜经济学

有意思的是,这种现象还带动了周边产业。鼓楼附近的24小时便利店,避孕套销量同比上涨200%;某连锁酒店推出"钟点房包月卡";甚至连代驾师傅都开发出新话术:"需要帮您叫个陪聊服务吗?"

但最让我惊讶的是民族商城附近新开的心理咨询所——老板说,每月接待的约炮后遗症患者占客源三成。这倒印证了那句老话:所有命运馈赠的礼物,都已在暗中标好了价格。

🧐【灵魂拷问】我们到底在逃避什么?

跟做婚介的朋友老张喝酒时,他红着眼眶说:"现在年轻人不是不想结婚,是结不起也不敢结。"这话让我想起采访中遇到的26岁程序员小杨,他月入1万8,却坦言:"谈场恋爱的精力和金钱成本,够我买半平米房子了。"

或许这就是问题的核心:当生存压力挤压了情感空间,快餐式关系就成了无奈的替代品。就像那个把微信签名改成"天亮说晚安"的姑娘说的:"我要的不过是个温暖的拥抱,管它明天还在不在。"

站在2025年的呼和浩特街头,看着霓虹灯下的年轻面孔,突然觉得这个现象就像青城的天气——你可以不喜欢,但必须承认它的存在。或许真正的解决之道,不在道德批判,而在如何让年轻人重拾对真挚情感的信心。毕竟,谁不渴望有个知冷知热的人呢?只是这时代跑得太快,把好些人都落下了。

分享让更多人看到