东莞长安霄边站巷子的前世今生:一条老街的逆袭之路

东莞长安霄边站巷子的前世今生:一条老街的逆袭之路

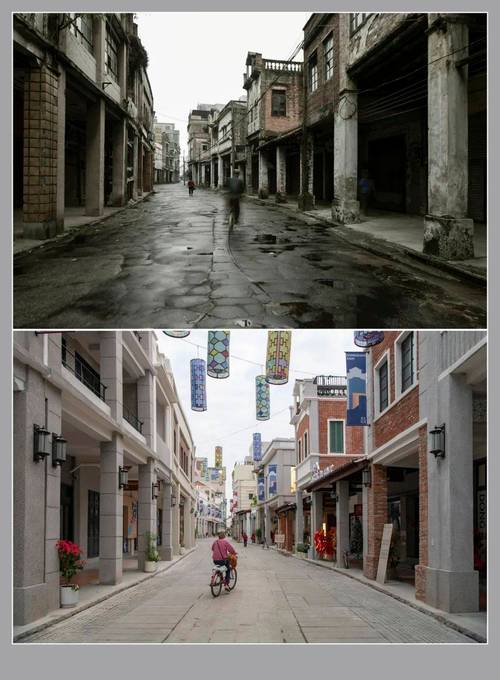

(深吸一口气)不知道各位有没有这种感觉——每次路过老城区,看到那些斑驳的墙面和歪斜的电线杆,心里总会冒出个疑问:这些老巷子到底还能撑多久?就在上周五(2025年3月25日),我亲眼见证了东莞长安霄边站巷子的改造启动仪式,说实话,这场面比我想象的刺激多了!

🚧 三百年老巷遇上新时代

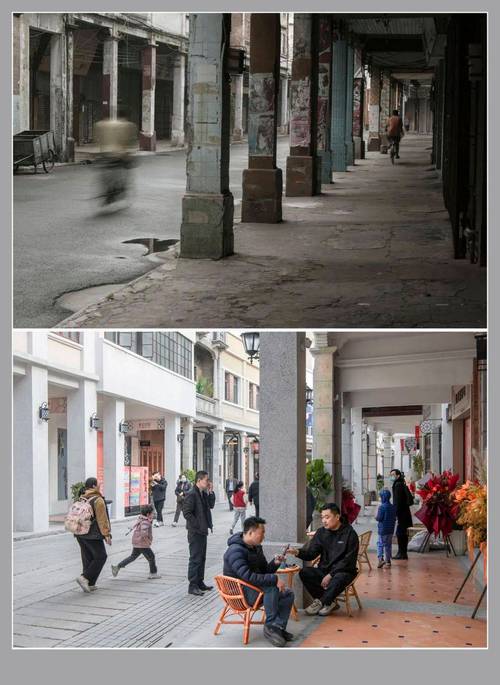

站在新铺的仿古地砖上,76岁的陈阿婆拄着拐杖跟我唠嗑:"我爷爷的爷爷就在这巷口卖凉茶,那时候街坊搬个竹凳子就能聊一下午。"她身后刚挂上的智能电子路牌闪着幽蓝的光,把"霄边站巷子195号"几个字映得清清楚楚。

据镇志记载,这条680米长的巷子最早可以追溯到清朝康熙年间。但老居民们更津津乐道的是改革开放初期,这里曾是东莞第一批"三来一补"企业的聚集地。不过现在嘛…(看了眼手机备忘录)截至2024年底,整条巷子只剩下3家还在营业的老作坊。

💡 改造方案三大亮点

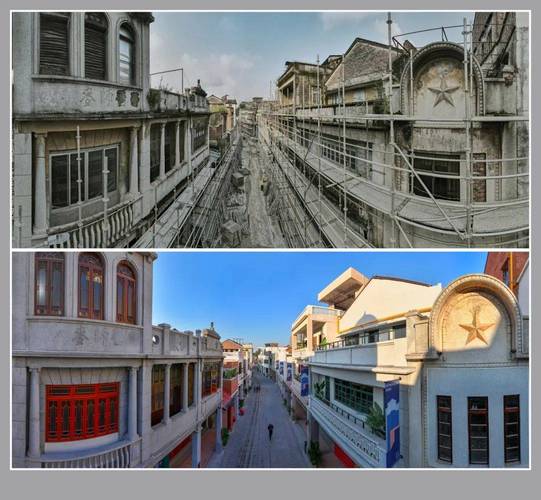

镇政府这次可是下了血本,光设计方案就改了18稿。负责项目的李工程师掏出平板给我看效果图:"公共空间不足、基础设施老化、文化记忆流失,这三大痛点我们重点突破!"

具体怎么搞?列几个硬核操作:1. 在保留21处历史建筑的前提下,植入雨水花园系统2. 把废弃厂房改造成文创市集+社区食堂3. 每50米设置应急呼叫装置,老人摔倒能自动报警

最绝的是那个"时空隧道"装置——扫描墙上的二维码,手机里就能看到百年前巷子的AR复原景象。现场试了试,差点被突然出现的虚拟黄包车撞到!(笑)

🤔 商户和居民的"冰火两重天"

走到巷子中段的五金店,王老板正在往纸箱里塞存货:"政府补贴够交三个月房租,但新来的设计师非让我改卖手工皮具…"他抹了把汗,工具箱上的老式台秤跟着晃了晃。

拐角咖啡店的90后店主小林倒是兴奋得很:"终于不用每天通勤两小时了!我们已经谈好要在新市集做东莞首家AI咖啡师体验店。"说着还给我展示她设计的"凉茶拿铁"配方。

🌇 专家怎么看这种改造?

城市规划专家张教授在启动仪式上说了段特实在的话:"既要留住老东莞的烟火气,又要满足新市民的生活需求,这个平衡点就像走钢丝。"他举了个栗子——改造后的巷道宽度特意维持在2.8米,既能让救护车通过,又不破坏原有的空间尺度感。

不过我在现场听到个有意思的细节:有年轻设计师建议把晾衣杆改成可伸缩式,结果被阿姨们集体否决。"衣服就得晒在太阳底下才有灵魂!"住在这里40年的刘叔这句话,把全场都逗乐了。

(看了眼手表)不知不觉在巷子里转悠了三个多小时。摸着新装的仿木纹栏杆,突然想起项目总指挥说的那句话:"我们不是在造景点,而是在修一条能继续生活三百年的巷子。"这话听着有点玄乎,但看着阿婆们坐在新修的花坛边择菜,小学生踩着发光地砖追逐打闹,好像又有点道理。

临走前特意去了趟改造后的公厕——带空调和紧急呼叫按钮的那种。镜子上的智能显示屏还在播报当日菜价,这魔幻现实主义的画面,恐怕就是中国城镇化的某个缩影吧。要说个人感受嘛,改造老巷子就像给旧手机装新系统,既要保留经典功能,又得适配现代需求。不过看着那些重新亮起的灯笼,我赌五毛钱,这条巷子的故事肯定比我们想的要精彩得多。

分享让更多人看到