微信暗语小圈中圈大圈:一场无声的社交革命

微信暗语小圈中圈大圈:一场无声的社交革命

"哎你说现在混微信群,没点暗语功底是不是活不过三集?"上周刚被踢出车友群的程序员老张蹲在马路牙子上,边啃煎饼边跟我吐槽。这事儿还真不是个例——2025年3月25日,微信官方突然发布《社群语言生态白皮书》,直接把"暗语分层"现象推上了热搜。

🔍暗语江湖:从"早上好"到"太阳升了"

要说这暗语文化,得从去年夏天说起。某明星粉丝群为了防止截图外流,愣是把"控评"说成"浇花","反黑"变成"除草"。没想到这种操作像野火似的,半年时间就烧遍了各个圈子。

举个栗子🌰:你在游戏群里喊"开黑",可能立马被管理员警告。得说"今晚八点局里开会",新来的菜鸟要是傻乎乎问"开什么会",老司机们只会神秘一笑:"开人生经验交流会呗!"

📊数据说话:60%群聊存在"圈层隔离"

根据微信最新披露的数据,2025年第一季度:- 小圈(10人以下):人均3套专属暗语- 中圈(50人左右):必设"新人考察期"- 大圈(500人满员):平均每月更替2次暗语系统

最绝的是某读书群,愣是用《红楼梦》人物代号聊了三个月股票,直到有个愣头青在群里喊:"宝姐姐今天该抛了吧?"才被路过的真·红迷识破。

💡暗语为啥火?三大生存法则

- 安全需求:"上次说'那个东西'都被截图举报,现在我们都叫'土特产'"——某美妆代购群主

- 身份认同:懂暗语=自己人,就像地下党对暗号

- 社交乐趣:把"老板来了"说成"乌云压顶",打工人的苦中作乐

不过也有翻车现场🤦♀️:某公司内部群用"种土豆"代指加班,结果行政真给加班同事发了十斤土豆,场面一度非常社死。

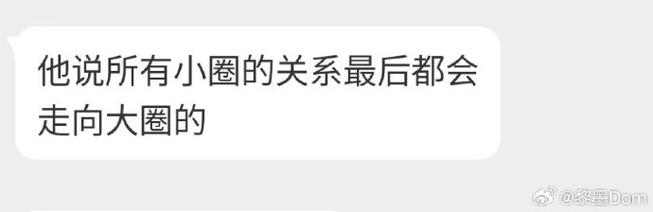

🌐圈层破壁:是保护还是隔离?

这时候问题来了——搞这么多暗语,到底是保护隐私还是制造信息茧房?我在采访中发现个有趣现象:- 00后觉得"玩暗语超酷,像特工接头"- 70后抱怨"现在年轻人说话像发电报"- 最惨的是AI翻译软件,经常把"今晚吃鸡"直译成"chicken dinner"

有个做社区团购的宝妈跟我掏心窝子:"开始觉得暗语麻烦,后来发现能自动过滤伸手党。现在新人进群得先破解三道暗语谜题,比考公务员还难!"

🚀未来猜想:暗语会取代普通话吗?

虽然微信官方表示"不鼓励但理解",但暗语进化速度着实惊人。上周我潜入某个程序员群,发现他们竟然用emoji组合写代码注释!🐍(Python)+💥(bug)= 紧急修复Python漏洞

不过话说回来,暗语文化就像辣椒——适量提味,过量伤身。毕竟去年某城市暴雨,救援群因为暗语太多耽误信息传递,这事儿可给我们敲了警钟。

站在2025年的十字路口,我倒觉得暗语分层是数字时代的必然产物。它既是社恐患者的保护壳,也是社交达人的游乐场。只要别玩脱了,让信息真正流动起来,这无声的社交革命说不定能撞出意想不到的火花。你说呢?

分享让更多人看到