上海阿拉后花园自荐:城市绿洲还是流量密码?2025年的新答案来了

上海阿拉后花园自荐:城市绿洲还是流量密码?2025年的新答案来了

嘿!最近朋友圈是不是总刷到“阿拉后花园”?🤔 3月25号那天路过静安寺,听见俩爷叔端着咖啡吹牛:“现在年轻人不去外滩打卡,全往那些...呃,往阿拉后花园钻!”这名字听着像老早的社区公园,怎么突然火成这样?今天咱们就掰扯清楚,这葫芦里到底卖的什么药。

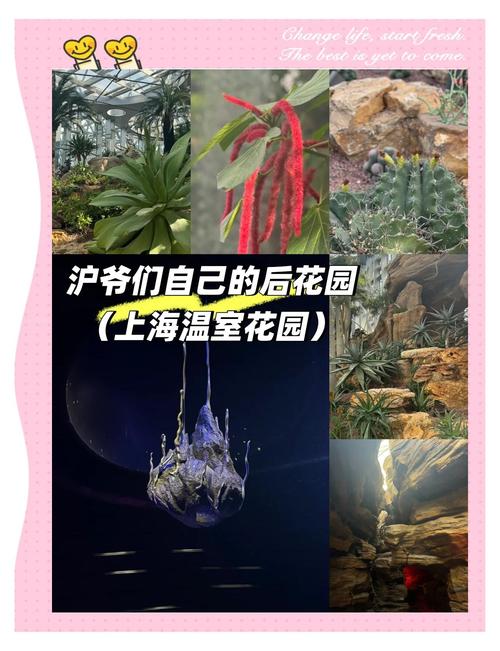

🌿【Part 1】阿拉后花园是个啥?真能比世纪公园还香?

先别急着百度,直接上硬货!这个号称“魔都2.0版城市客厅”的项目,其实是把30多个社区口袋公园串成了网状系统。你肯定见过——街角突然冒出的彩色长椅、写字楼底下能种菜的立体花坛、老弄堂里改造的共享书屋...这些零散空间被统一冠上了“阿拉后花园”的名头。

不过有意思的是,这次官方玩了个新套路:“市民自荐制”。简单说就是你家门口要是藏着块闲置地皮,拍个视频@官方账号,七天内必有专员带着设计师上门。上个月徐汇滨江边上那家网红猫咖,就是这么从废弃配电房改出来的。

💡冷知识暴击:

- 改造速度比办健身卡还快:平均23天完成从申报到开放

- 运营权直接给街道居民:74%的咖啡摊主是本地阿姨爷叔

- 夜间模式玩出花:凌晨两点还能在黄浦江边撸串看露天电影

🤑【Part 2】流量狂欢背后,真能赚到钱?

先说个真事!虹口区老刘把自家五金店后院改成了共享厨房,现在光教人包小笼包,周末一天就能进账8000块。但你要以为这波全是生意经就错了,搞设计的王工跟我说:“现在做方案得先过三关——老年活动队、宝妈遛娃团、还有深夜加班狗的诉求表。”

不过争议也跟着来了。南京西路有栋写字楼把消防通道改成空中花园,白领们是拍爽了ins照,可消防安全检查时差点吃罚单。这事儿在市民议事厅吵翻了天,最后搞出个“三色预警机制”:红区绝对不动、黄区申报特批、绿区随便折腾。

🤔灵魂拷问现场:

Q:这么多免费场地,政府钱从哪来?

A:静安寺有个样板点给出答案——广告位招标养绿化、场地租赁反哺运营、甚至接婚纱照拍摄的私活

Q:会不会变成新的炒房噱头?

A:已经有中介在打“后花园500米房源”广告,不过住建局反应挺快,3月刚出的新规把这类宣传全划为违规

🌇【Part 3】住弄堂的爷叔 vs 陆家嘴精英,谁说了算?

这事最有意思的,是看见不同年代的人硬核碰撞。在田子坊搞的市民听证会上,70岁的张阿姨坚持要保留石库门老砖墙,95后策划小哥却想装全息投影墙。你猜最后咋解决的?每周一三五传统茶座,二四六数字艺术展,周日干脆搞成跨代相亲角!

更绝的是长宁区有个案例:原本要为流浪猫建喂食点,结果年轻志愿者和保洁阿姨吵了三天。最后折中方案惊掉下巴——定制了带自动清理功能的智能猫屋,手机扫码还能看猫咪健康数据。听说这玩意儿已经申请专利,快要量产上市了。

📈硬核数据撑腰:

- 申报项目里43%带着商业企划书

- 纠纷调解成功率89%,比离婚冷静期还管用

- 城市绿化覆盖率偷偷涨了2.7%,PM2.5倒是没咋变(烧烤摊的锅?)

🚀【Part 4】个人暴论时间

说实话,刚开始我也觉得这就是个面子工程。但跟着巡查组跑了一周,看见凌晨四点环卫工在智能驿站热饭,瞧见自闭症孩子在声控花园里第一次开口笑,突然就get到那个点——城市治理从“我觉得你要什么”变成“你说想要什么”,这步子迈得确实带感。

不过隐患也不是没有,上周去采访个网红花园,发现充电宝租金比迪士尼还贵。旁边大爷一句话把我逗乐了:“搞噱头可以,宰客不行,阿拉上海宁的精明是刻在骨子里的好伐!”

所以你说这阿拉后花园能火多久?我倒觉得关键不在政府能砸多少钱,而是看魔都老百姓的脑洞能开多大。毕竟连我家楼下修鞋摊都挂出双语招牌了,这波城市更新,可能真要搞出个新物种来。

分享让更多人看到