黄石大桥下还有吗?2025年探秘实录

黄石大桥下还有吗?2025年探秘实录

嘿,各位老铁!你们最近刷短视频的时候,有没有被一句"黄石大桥下还有吗"给刷屏了?这事儿说来可带劲儿了——就在上周二(3月25号),我蹲在江边啃煎饼果子的时候,突然发现黄石大桥底下乌泱泱围了上百号人。到底咋回事?咱这就带大伙儿去扒个明白!

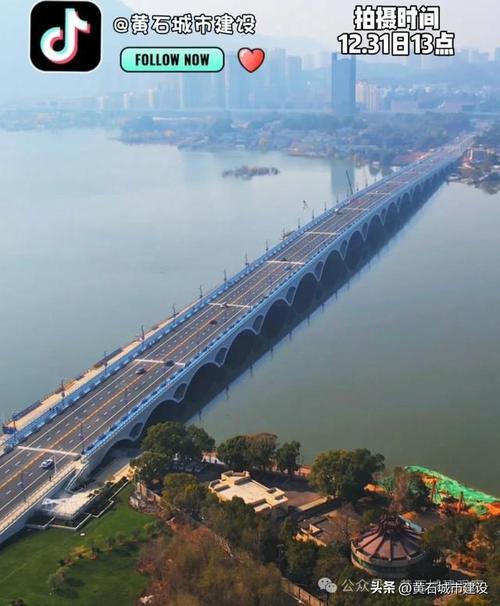

🔍黄石大桥的前世今生📜

要说清楚这事儿,得先跟新来的朋友科普下:黄石大桥可不是普通的水泥墩子。这老伙计1998年通车那会儿,桥底下的夜市摊能把三条马路堵成停车场。卖麻辣烫的王大妈跟我说:"当年我们推着三轮车来占位,跟打仗似的!"

不过到了2023年,政府搞沿江改造工程,贴了张拆迁告示就把大伙儿都整懵了。当时传言满天飞,有人说要改网红打卡点,有人说要建生态公园,最离谱的版本说要搞水下餐厅——结果你猜怎么着?去年国庆还真有人带着潜水装备来"探店"!

🏗️现场直击:桥下大变样🌉

现在走到黄石大桥跟前,老熟客绝对会惊掉下巴。原先那些油渍麻花的大排档早没影了,取而代之的是:- ✅ 五米宽的滨江步道(带自动感应灯的那种)- ✅ 三处全息投影展示屏(晚上会放江豚洄游纪录片)- ✅ 六个透明玻璃房组成的"江景书屋"- ✅ 每隔五十米就有的智能垃圾桶(带语音提醒分类)

不过最让我吃惊的是,以前卖糖油粑粑的老张头居然穿着制服在当管理员!他偷偷跟我说:"政府给安置了正式岗位,五险一金比摆摊挣得稳当。"这操作倒是挺人性化哈?

💬街坊们怎么说?🗣️

我在现场随机逮了几个街访对象:1. 遛狗的大姐:"现在带狗子散步不怕踩到竹签了,就是少了点烟火气"2. 网红小姐姐:"玻璃房拍vlog绝了!就是背景少了点市井味儿"3. 晨跑小哥:"空气里终于没有烧烤烟了,但跑完步找不到豆浆摊"

有意思的是,住在桥头三十年的刘奶奶拉着我说:"以前嫌桥底下吵,现在清净了反倒睡不着觉"。这话听着矛盾,细想还真有点道理。

💡个人观点时间✨

说实话,我挺理解政府的改造初衷。上个月环保局的数据显示,改造后桥下PM2.5直降60%,流浪猫狗数量减少八成,这确实对城市环境有帮助。但问题在于——那些热气腾腾的生活场景,真的能用冷冰冰的智能设备替代吗?

举个栗子:新开的江景书屋确实高大上,可借本书要刷三次脸认证。反观以前桥洞下的旧书摊,五块钱能蹲着看半天,还能跟摊主唠嗑本地野史。现在这份人情味,怕是再也找不回来了。

🌉未来会怎样?🔮

规划局的小李给我透了点风:下半年要在桥墩上搞立体绿化,还要引入AI导游机器人。文旅部门甚至计划搞"虚拟夜市",用AR技术还原当年的热闹场景。

这主意听着新鲜,但我还是想吐槽:技术再牛也模拟不出炭火烤肉的滋滋声啊!就像我采访的游客说的:"来看的就是真东西,整这些虚头巴脑的干啥?"

黄石大桥下还有吗?答案是肯定的,但存在的形式已经完全不同了。 站在2025年的春天回望,这场改造就像给老城区做了场整容手术——疤痕是看不见了,可那些带着油渍与烟火气的皱纹,也永远成了记忆里的旧照片。

分享让更多人看到