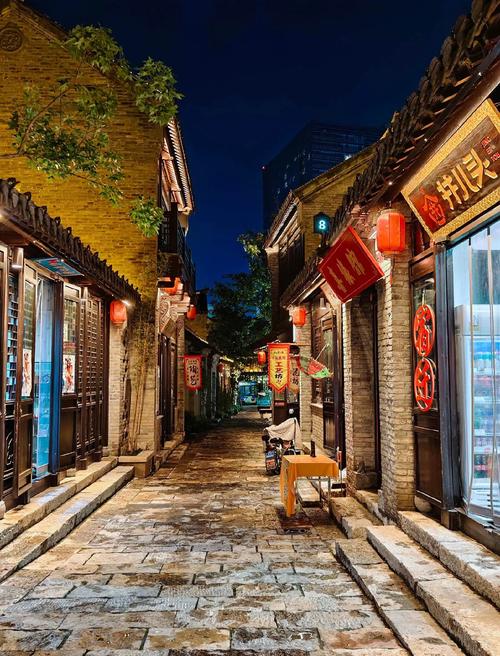

宿迁城中村小巷:未来城市更新的一抹烟火气

宿迁城中村小巷:未来城市更新的一抹烟火气

"你听说过宿迁的城中村吗?就是那种夹在高楼中间、电线杆歪歪扭扭、早餐铺子飘着油条香的老巷子。"2025年3月25日上午,推土机的轰鸣声突然在工人路片区响起,住在这里四十年的王大爷蹲在门槛上抽着烟,眯眼看着墙上贴的拆迁公告。这个日子注定要载入宿迁城市发展史——但故事的发展方向,可能和你想的不太一样。

📍2025年3月25日:小巷改造正式启动

早上八点不到,施工队拉来的蓝色围挡已经封住了巷口。不过仔细看会发现,围挡上印的不是冷冰冰的"拆"字,而是手绘的老街坊生活场景。"这届政府有温度啊",开杂货铺的李阿姨边搬货边跟街坊唠嗑,"说是要'修旧如旧',咱这青石板路都要留着"。

重点来了:改造方案公示栏前围满了人。方案显示政府要投入2.3亿元,不是推倒重建,而是做"微创手术"——加固危房、重铺管线、增加社区花园,还要保留所有老字号店铺。你别说,这招真让提着心的老街坊们松了口气。

🤔为啥非得改?老住户说出心里话

"前年下暴雨,巷子积水到我大腿根",租住在32号的快递小哥小陈比划着,"电线老化引发过三次火灾"。确实,安全隐患成了悬在城中村头上的达摩克利斯之剑。但要说全拆了?在巷尾修了二十年自行车的赵师傅第一个反对:"我这铺子要是搬进商场,老主顾们上哪找我?"

有趣的现象:调查显示83%的居民支持改造而非拆迁。社区主任老王掏出个笔记本:"收集了200多条建议,连卖糖画的张奶奶都说要留着她门前的梧桐树"。

🚧改造难点在哪儿?听施工队吐槽

"比盖新楼难十倍!"施工队长老张抹着汗吐槽。他指着墙里露出的竹条:"这房子是上世纪用黄泥混稻草砌的,现在得在不破坏结构的前提下加固"。最头疼的是地下——七扭八歪的私拉电线、错综复杂的老化水管,活像一锅煮糊的龙须面。

技术突破:工程师团队用了三维激光扫描,把每栋房子"复制"成数字模型。听说还要在墙缝里装传感器,实时监测房屋安全,这高科技让老街坊们直呼"开了眼"。

🌈未来长啥样?效果图抢先看

改造后的效果图在社区中心挂了整整一面墙:- 巷口要立起带太阳能板的仿古牌坊 🌞- 每户门前预留1.5米宽的"唠嗑区" 👵👴- 拐角空地变身智能充电桩停车场 🚗- 保留全部37棵老树,还要补种紫藤 🌸

最让人惊喜的是"烟火气保护计划"——政府给每家老店铺发数字招牌,但必须保持手写体的传统样式。卖油茶的周叔乐了:"这下好了,既不用怕淋雨,还能继续用我爹传下来的木头招牌"。

💡个人观点:新旧交融才是真智慧

看着效果图里现代与传统交织的街景,突然想到个问题:城市更新非得非黑即白吗?宿迁这次尝试给出了新答案——既不是大拆大建的"休克疗法",也不是放任自危的"保守治疗"。

改造方案里有个细节特别打动我:要求所有新装空调外机必须用绿植装饰。这种既解决现实问题又保留美感的巧思,比那些"网红改造"实在多了。毕竟,真正的城市记忆不在博物馆里,而在晨起买豆浆时跟老板的寒暄中,在午后穿过晾衣绳投下的光影里。

改造工程预计要持续18个月。经过时总能看到老街坊们凑在施工图前指指点点:"这儿要加个公厕吧?""那面墙画个哪吒闹海怎么样?"推土机的轰鸣声里,飘来不知谁家厨房的炒菜香。或许,这就是中国式城市更新该有的样子——让推陈出新的过程,本身就充满人情味。

分享让更多人看到