宝鸡六校淡家村小巷子:一条街的过去、现在与未来

宝鸡六校淡家村小巷子:一条街的过去、现在与未来

嘿!你听说过宝鸡六校淡家村的小巷子吗?就是那条夹在六所学校中间、被菜市场烟火气包裹的老街巷。2025年3月25号下午三点半,我站在巷口被油泼辣子的香气勾着往里走,突然发现这里和五年前完全不同了——墙上多了彩色涂鸦,老面馆门口挂着移动支付二维码,可转角处还是那个卖麦芽糖的老爷子,你说这算不算「土洋结合」?

🏚️【从青石板到水泥路:三代人的记忆拼图】

「我爷那会儿,这条巷子宽得能过马车!」住在巷尾的张大姐边晒辣椒边跟我唠。她身后那堵斑驳的土墙上,去年新钉了块金属牌,写着「淡家村巷道·1937年建」。可往前二十米,奶茶店小哥正踩着平衡车给隔壁补习班送外卖。

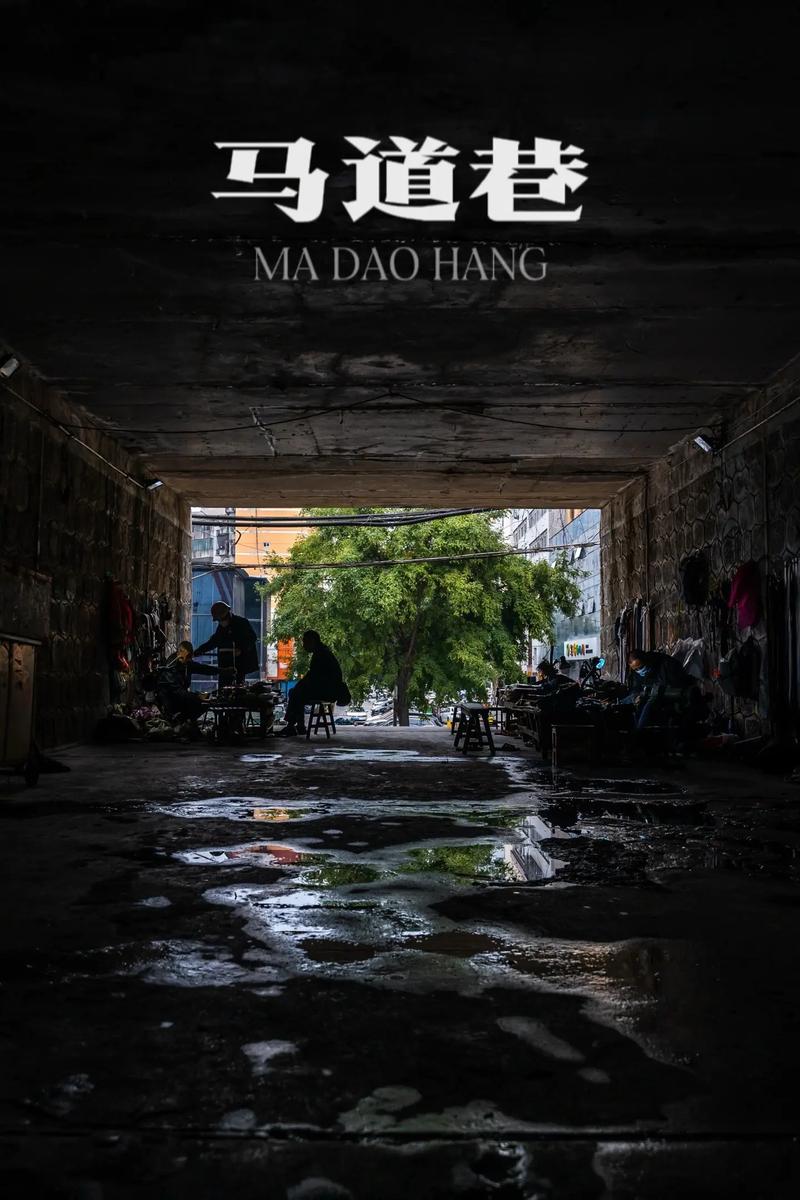

你问这条街到底有什么魔力?我蹲在修鞋摊旁观察半小时就明白了——穿汉服拍照的姑娘、拎公文包的上班族、推婴儿车的宝妈,全挤在这条五米宽的巷子里和谐共处。修鞋李师傅说:「现在年轻人修鞋要开发票,我这老机器上个月刚学会扫码开票,嘿!」

🛠️【改造记:四十天让老街「活过来」】

去年冬天那场改造可太有意思了!施工队刚拆了违建雨棚,巷子口的王奶奶就带着居委会大妈们杀到现场:「把我晾萝卜干的架子还回来!」最后方案愣是给每家留了「生活功能区」。现在你抬头看,二楼晾着腊肠的竹竿和空调外机并排挂着,莫名有种赛博朋克感。

改造数据挺惊人:- 3.5公里弱电线路埋入地下- 18处危墙变身手绘文化墙- 47个智慧垃圾桶上岗- 但保留了9棵百年槐树和12口老水井

🚀【未来猜想:智能社区试验田?】

「扫码看历史」的铜牌最近成了新网红,我试了下,手机对着老茶馆门牌扫,居然弹出1958年的黑白照片。开杂货铺的刘叔神秘兮兮地说:「听说下个月要装能监测空气质量的灯杆?」不过看隔壁裁缝铺阿姨还在用算盘记账,这种新旧碰撞真让人上头。

有个细节特别戳我——社区刚搞的「旧物置换市集」,中学生用3D打印的笔筒换了奶奶的针线筐。这种「跨次元」交流,可比建十个博物馆都带劲!

🤔【灵魂拷问:变还是不变?】

那天碰见个穿潮牌的小伙子在拍老门板,他说:「这条巷子像被按了暂停键又开了二倍速。」这话精辟!你看:- 早点摊收现金也收数字人民币- 老布鞋店里藏着共享充电宝- 居委会大妈用无人机巡查卫生

核心问题在于:怎么让老街既留得住乡愁,又装得下未来? 我跟社区书记聊,他说正在搞「居民议事直播间」,连九十岁的赵爷爷都学会发弹幕提建议了。

🌟【我的私藏发现】

- 下午四点的光:阳光斜射在晾晒的被单上,会形成天然摄影展

- 神秘美食:第三棵槐树下的炸油糕,比网红店好吃十倍

- 隐藏副本:裁缝铺二楼藏着1982年的《大众电影》杂志

有次看见两个穿校服的男生蹲在修车摊前,我以为是修自行车,凑近才发现他们在请教怎么装「死飞」车的刹车片——这种代际传递的手艺活,才是小巷子最珍贵的「非物质文化遗产」吧?

走到巷子尽头,夕阳把「六校联合实践基地」的铜牌照得发亮。我突然想起门口贴的《小巷公约》里写着:「允许适度喧闹,禁止冷漠旁观」。或许这就是答案——让每个生活在这里的人,都成为故事的书写者。下次来别忘了尝尝王奶奶新研制的「麻辣味麦芽糖」,听说年轻人排队买呢!

分享让更多人看到