上海宝山区站街:一场城市治理与烟火气的博弈

上海宝山区站街:一场城市治理与烟火气的博弈

"哎,你们听说了吗?最近宝山站街那边动静老大了!"最近在街边早餐铺总能听到这样的讨论。到底2025年3月25号发生了什么?这事儿得从半年前说起...

🌆【事件背景】站街经济的"前世今生"

宝山区这个上海"北大门",向来是物流集散地和外来务工人员聚集区。特别是友谊路、淞宝路交叉口,常年自发形成着"站街"集市——修车师傅支个摊,卖早点的大姐推着三轮,还有等着接零活的装修工人,每天早上五六点就聚成乌泱泱一片。

"以前这儿可热闹了,买个包子能跟三个老乡唠嗑。"在附近住了二十年的王阿婆边择菜边说。可随着城市更新加速,这种"野生"市集开始与现代化市容产生冲突:人行道被占、垃圾乱丢、早高峰堵得电瓶车都过不去...

🚨【3·25整治行动】当城市管理遇上人间烟火

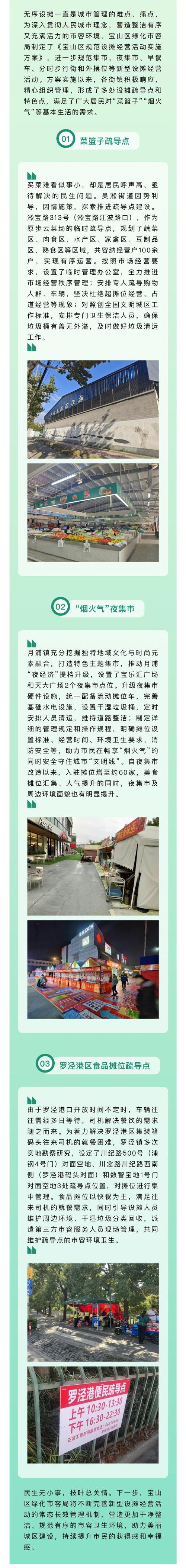

今年3月25日清晨,一场联合整治行动让这个存在了十多年的"站街江湖"突然安静下来。由城管、市场监管、公安组成的百人队伍,带着新出台的《市容环境管理条例实施细则》,对占道经营来了次"大扫除"。

现场老张的修车摊被暂扣时,他急得直拍大腿:"我这套家伙事儿跟了八年,每天就挣个百来块饭钱..."但执法人员也无奈:"不是我们不通融,上月刚有老人被占道三轮车绊骨折,这事儿总得解决吧?"

🤔核心问题:整治就能一劳永逸?

有人要问:光靠清理能治本吗? 宝山城管局李科长掏出了数据:"我们统计过,全区76%的流动摊贩其实愿意规范经营,关键是得给他们出路。"这话倒是不假——整治后三天,政府就公布了"三步走"方案:

- 定点疏导:在3个地铁站周边设"便民服务点",租金打三折

- 技能培训:免费教摊贩操作"智能餐车"等新设备

- 弹性管理:节假日开放部分路段作临时市集

💡【创新案例】煎饼果子摊的"变形记"

要说最会"见招拆招"的,还得是卖煎饼的老刘。他现在开着政府补贴的太阳能餐车,车上贴着二维码,还能预约下单。"以前躲城管跟打游击似的,现在扫码支付、电子发票全套配齐,上个月净赚了八千!"他笑得眼角的褶子都挤成了花。

不过也有不适应的人。卖水果的老周就抱怨:"非要我学用电子秤,这把年纪真是..."但数据显示,使用智能设备的摊主收入平均提升了35%,看来这波"科技赋能"还真不是摆设。

🌇【未来图景】城市需要怎样的温度?

这事儿让我想起东京的屋台、纽约的food truck。上海作为超大城市,完全消灭"站街经济"不现实,关键是怎么在规范管理和保留烟火气之间找平衡。就像城市规划专家张教授说的:"城市不是博物馆,该有的生活褶皱还是要保留。"

最近经过淞宝路,发现傍晚多了片"星光市集"。统一设计的暖黄灯串下,煎饼车贴着反光条,修车摊配了安全围挡,连等活的工人都穿着带反光条的马甲。李大姐的麻辣烫摊前挂着电子屏,实时显示卫生评级——这场景,既保留了市井气,又透着大都市的精致。

说到底,城市治理就像煮毛血旺,既不能放任花椒乱飘,也不能把红油都滤干净。宝山这次整治给我们提了个醒:对待"站街"这样的城市毛细血管,与其一刀切,不如给它们穿上合身的"文明外套"。毕竟,没了街边那声"师傅,车胎补下",再现代化的城市也会少点人味儿,您说是不?

分享让更多人看到