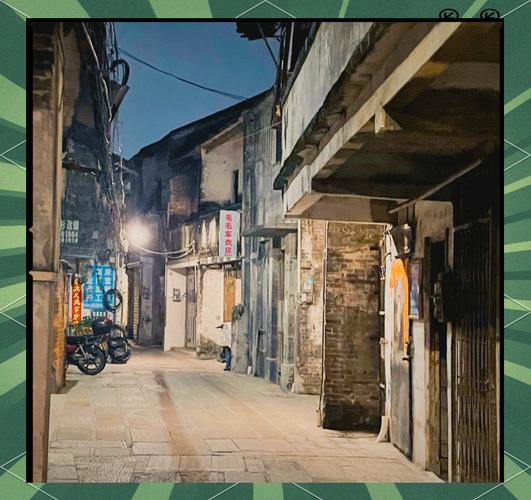

江门夜巷探秘:晚上九点半的巷子藏着多少烟火气?

江门夜巷探秘:晚上九点半的巷子藏着多少烟火气?

🌙 你有没有试过在晚上九点半钻进江门的老巷子?那天我裹着薄外套站在蓬江区一条无名巷口,炸油糍的香气混着隔壁阿婆晾的咸鱼味扑面而来。2025年3月25日这个普通周二,我意外发现了这座城市最鲜活的夜间密码。

🌃 第一站:巷口糖水铺的三十年坚持

"靓女要绿豆沙定系杏仁糊?"陈伯的玻璃柜里整齐码着八种糖水,塑料凳上坐着穿校服的学生和刚下班的打工仔。这家没有招牌的糖水铺开了整整30年,每晚七点半准时亮起暖黄色灯泡。"现在年轻人喜欢打卡网红店,但我的熟客都说,这碗3块钱的绿豆沙才是'电子解药'。"陈伯说着往我碗里多舀了勺陈皮丝。

墙上的二维码支付贴纸和泛黄的1995年营业执照形成奇妙对比。我刚扫码付完钱,三个外卖骑手突然挤进窄巷,手机屏的蓝光在夜色里格外刺眼。

🏮 骑楼下的夜聊现场

往深巷走五十米,骑楼柱子下围着五六个阿叔。塑料矮桌上摆着功夫茶具和半包双喜烟,他们正用四邑话争论着"广佛江珠城际铁路开通后房价会不会涨"。穿人字拖的李叔突然转头问我:"后生仔你觉得呢?现在买房是不是好时机?"

这场景让我想起二十年前父亲在村口榕树下的"民间论坛"。现在的巷子议事厅多了智能手机和电子烟,但那份市井智慧丝毫没变。阿叔们给我倒了杯浓茶,话题已经从房价跳到了"今年陈皮能不能卖出好价钱"。

💡 新老碰撞的创业实验

拐过晾满衣服的转角,眼前突然冒出个水泥灰调的极简风咖啡馆。"我们主打'巷弄早C晚A'概念。"店主阿珍把冷萃咖啡递给我时,手腕上的智能手表闪着绿光。这个90后姑娘把祖传的裁缝铺改造成了江门首个巷子里的日咖夜酒空间,月营业额居然能做到8万。

有意思的是,五十米外的老式理发店还保留着红白蓝转筒。王师傅边给客人剃头边说:"后生仔搞的那些新鲜玩意儿我不懂,但巷子里多点人气总是好的。"他墙上挂着的1998年理发价目表,现在看就像件当代艺术品。

🍜 深夜食堂的生存哲学

凌晨十二点,巷尾的牛杂摊刚支起煤炉。老板娘霞姐麻利地往滚汤里下萝卜:"做街坊生意就要熬得住,我在这摆了二十二年夜摊,送走过四个城管队长。"她笑着指给我看贴在推车上的"食品溯源码",说现在年轻人就爱扫这个查牛杂来源。

巷子经济有个不成文规矩:过了凌晨一点不收现金。我扫码支付时,霞姐突然压低声音:"其实电子支付最好,以前收假钞气得整晚睡不着。"她身后的旧居民楼零星亮着几盏灯,不知道哪个窗口突然传出婴儿啼哭。

说实话,我原本以为巷子里的店九点就收摊了。但走完这趟发现,江门夜巷早就进化出24小时生态链:- 🌟 早7点:肠粉店蒸汽最先唤醒巷子- 🌟 午3点:阿婆们坐在门槛上择菜聊天- 🌟 晚9点:糖水铺迎来第一波下班潮- 🌟 凌晨2点:代驾司机蹲在牛杂摊前扒饭

城市规划局的林工悄悄告诉我,去年蓬江区背街小巷的夜间消费额同比涨了37%。但有意思的是,这些增长大多没体现在政府统计报表里——太多像霞姐牛杂摊这样的"隐形经济单元",至今还在用私人二维码收账。

最后走到巷子尽头时,我突然注意到墙根蹲着个画水彩的艺考生。他笔下的巷子比现实多了几分朦胧,但霓虹灯招牌和晾衣杆的影子倒是分毫不差。或许这就是江门夜巷的魅力——老城脉络里既装着祖辈的记忆,又滋长着年轻的生命力。你问我要不要搬进旁边的新楼盘?算了吧,我宁可继续在这迷宫般的巷子里迷路,毕竟转角遇到的那碗热汤,可比电梯里的香水味实在多了。

分享让更多人看到