厦门做服务的小巷子:2025年城市烟火气的新答案

厦门做服务的小巷子:2025年城市烟火气的新答案

(以下为文章正文)

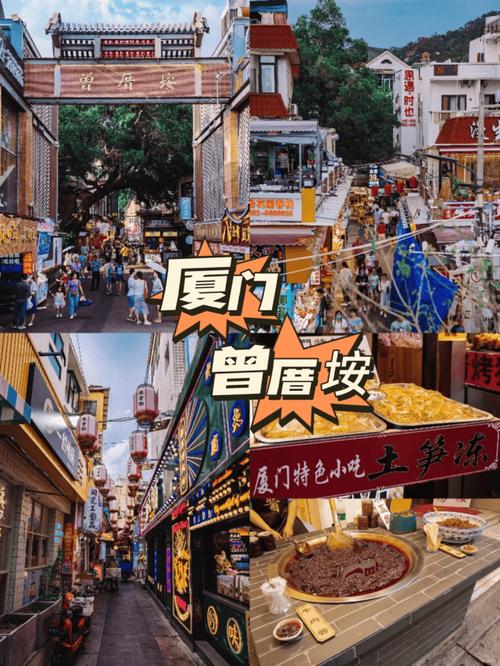

哎你说奇不奇怪?2025年的厦门岛内高楼越建越多,可大伙儿反而开始往犄角旮旯的小巷子里钻。这不,3月25号我在曾厝垵碰到个拖着行李箱的北方大哥,开口就问:"听说你们这儿有条'做服务的小巷子'?"把我给问懵了——敢情现在小巷子都成旅游景点了?

🚶♂️【巷子里的商业变形记】

要说这事还得从三年前说起。2022年中山路改造那会儿,40%的街边小店被迫搬迁。你猜后来怎么着?这些老板们转个弯就钻进隔壁大同路、镇邦路这些两米宽的老巷子,硬是把缝纫铺改成了古着店,剃头摊升级成网红咖啡角。现在走进开元路143号巷子,抬头就能看见晾衣绳上飘着拿铁拉花教学单,够魔幻吧?

不过说正经的,这些巷子真正厉害的是把服务揉进了生活场景。比如我常去的思明南路422巷,十米内能完成三件事:阿嬷帮你改裤脚(5块钱)、程序员小哥蹲在石凳上修电脑(自带奶茶可打折)、尽头还有个00后开的"人生解忧杂货铺"(其实就是心理聊天室)。

💡【暗藏玄机的空间经济学】

有数据说截至2025年2月,厦门这类特色服务巷已冒出27条。市规划局老王跟我掰着指头算:"这些巷子每平米创造的GDP,比隔壁写字楼还高15%!"不信你看沙坡尾那条死胡同——去年八月三个美院毕业生租下8平米仓库,现在搞成"半小时艺术工作室",给人画肖像、改设计图,预约都排到三个月后了。

但要说最绝的,还得数本地人的智慧。百家村那条原本堆杂物的窄巷,现在变成"共享服务走廊"。早上九点卖早餐的推车刚走,十点就来代收快递的阿姨,下午还有教老人用智能手机的大学生志愿者。有个东北大姐跟我说:"在这儿开店不用交押金,按月分成就行,比商场厚道多了。"

🤔【便利背后的灵魂拷问】

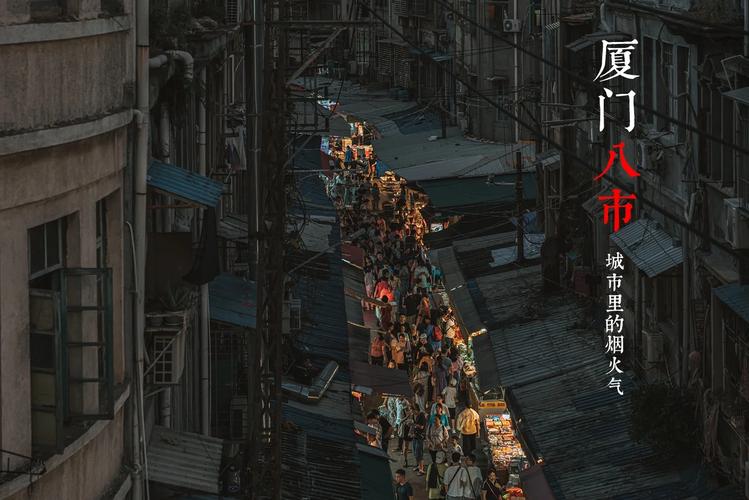

不过问题也不是没有。上周我去八市旁边的横竹路巷子,亲眼看见肠粉店和手作店为了半米过道差点打起来。开茶叶铺的林叔说得实在:"现在年轻人搞服务是花样多,可我们老住户的晾衣杆往哪支?"这话还真把我问住了。

更玄乎的是租金。2024年巷子店铺租金同比涨了42%,最夸张的鼓浪屿内厝澳巷,巴掌大的铺面月租要八千。开塔罗牌占卜屋的小苏吐槽:"现在给人算运势,得先算自己能不能付得起下月房租。"

🌇【未来还能怎么玩?】

我个人倒是挺看好这种模式。前几天在鹭江道后巷发现个"服务盲盒"摊位,38块钱能买到什么服务全凭运气——上周有人抽到律师免费咨询,昨天又有姑娘抽中宠物美容。这种带着游戏感的服务,你说它能不火吗?

不过要说建议,我觉得得守住两条底线:别让价格赶走人情味,别让网红淹没烟火气。就像开禾路巷口修鞋的老陈说的:"我在这摆了二十年摊,现在年轻人来教我用直播接单,挺好,但修鞋还是得用真皮线。"

说到底,厦门这些"做服务的小巷子"就像城市毛细血管,既输送养分又代谢废物。2025年3月的这个下午,我蹲在中山公园西门巷口数了数:十五分钟内,这条80米长的巷子完成了23次服务交易。最让我触动的是个细节——卖糖葫芦的大爷和共享办公的年轻人共用同一个充电宝,这大概就是新老厦门最生动的和解方式吧。

分享让更多人看到