常州邹区站巷子:一条老街的“逆袭”之路

常州邹区站巷子:一条老街的“逆袭”之路

哎,你听说过常州邹区站巷子吗?就是那条藏在高铁站背后、差点被时代遗忘的老街。2025年3月25号这天,我蹲在巷口的石墩子上啃着麻糕,突然发现——这地方咋突然就火得跟网红似的?今天就带大伙儿扒扒这条老街的“变形记”。

🚅 改造前的邹区站巷子:老街的“前世今生” 🌆

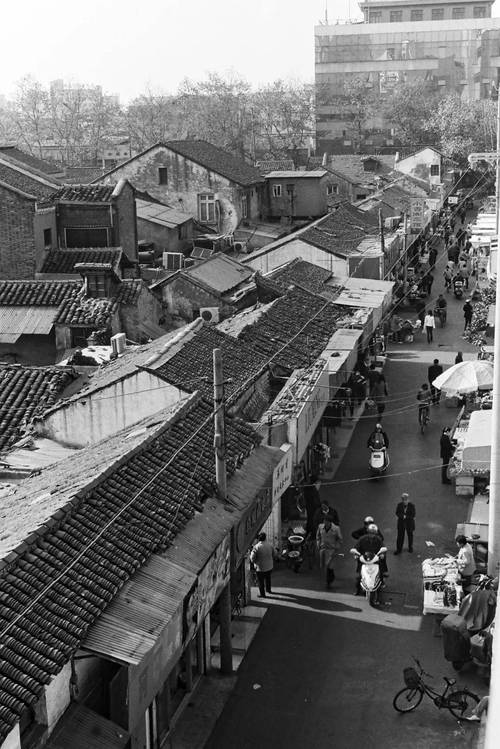

三年前我头回来这儿,满地青苔混着菜叶,老房子墙皮掉得跟脱发似的。巷子里就剩七八家铺子:王大爷的修鞋摊、李奶奶的豆腐坊,还有家开了三十年的老虎灶澡堂子。年轻人?早跑光了!当时社区主任老张蹲在巷口抽烟:“这地儿要能活过来,我老张倒立吃麻糕!”

谁成想啊,2024年市政府搞了个“城市记忆修复计划”,邹区站巷子愣是挤进了重点名单。听说上头拨了3800万,还请来苏州的园林设计师团队。改造方案公示那天,王大爷举着老花镜看了半小时,最后蹦了句:“乖乖,这设计图怕不是把我们巷子PS过?”

🛠️ 改造工程三大“狠招” 💡

要说这次改造,真玩出了新花样。我特地跟施工队老刘唠了半小时,总结出三大绝活:

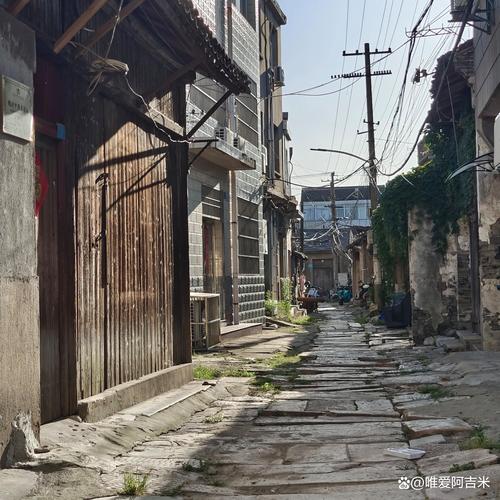

- “修旧如旧”绝活:新铺的青石板故意留裂缝,墙砖是从拆迁区淘来的老货,连路灯都复刻了80年代的煤油灯造型

- “互联网+”骚操作:每家店铺必须接入AR导览系统,扫码就能看老照片对比(李奶奶为此学了半个月智能手机)

- “留人又留神”:政府补贴让原住民租金打三折,还搞了个“老手艺传承基金”

最绝的是那个“时光胶囊”计划——让每家店埋个铁盒子,里头装着现在的故事,等2050年再挖出来。修鞋的王大爷往里塞了把祖传锥子,跟我说:“等重孙子那辈挖出来,好歹知道祖上是手艺人。”

🌟 2025现场直击:老街的新活法 🎉

今年开春再来,好家伙!巷子口排队的年轻人比春运售票处还多。几个爆款打卡点必须说道说道:

- “蒸汽朋克”豆腐坊:李奶奶的石磨接上了智能电机,扫码支付后自动磨豆浆,玻璃房外头围着一群拍抖音的小姐姐

- 老茶馆变剧本杀:原先要倒闭的茶馆,现在白天卖茶晚上开《民国谍影》实景游戏,大学生组团来玩

- 屋顶菜园计划:三户人家把平顶改成了立体菜园,丝瓜藤顺着AR投影架往上爬,成了新晋拍照背景

我逮着个上海来的游客问感受,那小哥举着生煎包说:“这比田子坊有意思多了!你看这砖缝里都藏着二维码,扫出来居然是80年代粮票的故事。”

🤔 火爆背后的冷思考 ❄️

不过话说回来,这波改造也不是没争议。巷尾裁缝铺的吴阿姨就跟我说:“现在租金是便宜,可天天被游客围着拍照,改衣服都没法专心。”还有网友吐槽:“AR特效太多,都快分不清哪是真的老物件了。”

我在茶馆里听见个金句——常大社会学教授老周抿着茶说:“城市更新就像炒回锅肉,火候过了就焦,火候不够又生。现在这锅肉嘛...倒是挺下饭。”这话逗得满屋子人直乐。

💬 个人观点时间

要我说啊,邹区站巷子最成功的不是那些高科技,而是让老街坊们真真切切得了实惠。王大爷现在收徒弟教修鞋,李奶奶的豆腐坊招了俩大学生当店员,连流浪猫都胖了三圈——游客们喂得太勤了!

不过得给后来者提个醒:别光顾着搞网红打卡,那些二维码背后的真故事、老手艺人的真本事,才是撑得起十年二十年的硬货。就像巷口那棵二百年的老槐树,新芽发得再旺,还得老根扎得深呐!

(完)

分享让更多人看到