东莞莞城小巷子:烟火气里藏着城市的呼吸

东莞莞城小巷子:烟火气里藏着城市的呼吸

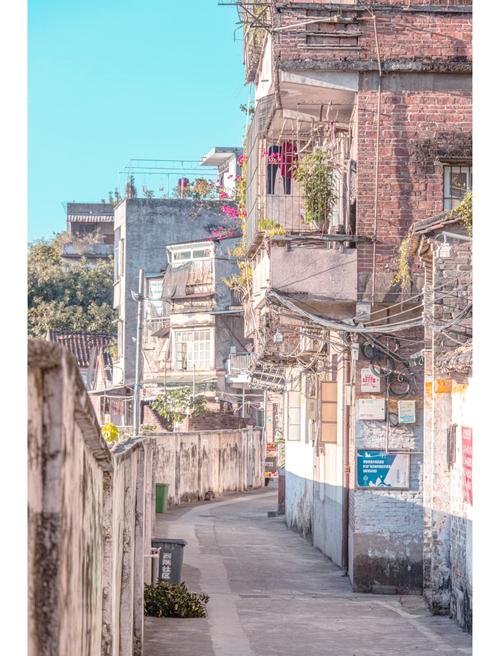

"你见过凌晨五点的莞城小巷子吗?"住在光明路的陈姨一边揉着面团,一边笑着问我。2025年3月25日清晨,当我站在被薄雾笼罩的石板路上,突然就懂了这句话的分量——这里藏着东莞最真实的脉搏。

🌅清晨六点:老街睁开了眼

天还没大亮,"老张烧腊店"的卷闸门已经哗啦啦响着升起。65岁的张伯正把腌制好的烧鹅挂进炉子,他家的秘制酱料配方传了三代人。"现在年轻人总说预制菜方便,可咱这炉火得守着看,差十分钟味道就两码事。"说着往我手里塞了块刚切的叉烧,烫手的油脂混着焦香在嘴里炸开,瞬间明白了什么叫"机器做不出人情味"。

隔着五六个铺位,修鞋匠老王正用磨得发亮的锥子补一双小皮鞋。"这手艺现在全东莞不超过二十人咯。"他指了指墙上泛黄的营业执照,注册日期赫然写着1997年——比我的年纪还大。

🏮灯笼下的生意经

走到中段突然豁然开朗,原来是被网友称为"灯笼街"的段落。两百多米长的巷子头顶悬着近千盏手工灯笼,红的黄的绿的连成一片,晚上亮起来像条发光的长龙。卖糖画的刘姐神秘兮兮地说:"去年政府说要拆了拓宽消防通道,结果街坊们联名上书,硬是保下来了。"

这事儿我还真查过数据:2024年莞城街道收到的12345热线投诉里,关于"灯笼街影响通行"的仅有3条,反倒是"建议保留特色街巷"的留言刷了三百多条屏。说白了,老百姓心里有杆秤。

🍜午市大战:舌尖上的江湖

中午十二点的巷子堪比战场。陈记烧鹅饭永远排着拐弯的长队,老板扯着嗓子喊"最后十份!"的声音半小时前就开始循环播放。斜对面的潮汕牛肉火锅也不甘示弱,明档里师傅的刀快得能看见残影,现切的吊龙伴在滚汤里三起三落,馋得人走不动道。

这里有个冷知识:别看铺面小的可怜,2024年纳税超过50万的餐饮店就有8家。收银台贴着二维码的智能系统显示,陈记烧鹅日均卖出280只,周末能冲到400+——难怪老板总说"挣的都是辛苦钱"。

🛠️改造风波:要面子还是保里子?

走到巷尾,脚手架围着的区域格外扎眼。穿着工装的设计师小林正跟几位阿婆比划:"这个排水沟改完,下雨天您买菜就不用踮脚跳格子了。"阿婆却盯着设计图皱眉:"青石板可不能换水泥啊,我孙子就爱听下雨时'哒哒'的响动。"

说实话,刚开始听说要改造,街坊们心里都打鼓。去年永庆坊改造后租金翻倍的事还历历在目,开锁铺的赵叔说得直白:"我们不是反对改造,是怕改完就没了'我们'。"好在这次方案把原住民意见放在了前头,公示效果图上特意标出了保留下来的12家老字号。

🎨巷子新生代:传统不是复制是传承

傍晚遇到95后咖啡店主阿Kay时,她正在教张伯用电子支付查账。"您看这个月线上订单占四成了,得空我教您拍短视频啊!"她的店里,手冲咖啡配着鸡仔饼的套餐成了爆款,墙上还挂着巷子老照片的拼贴画。

更有趣的是巷口的"共享厨房",三个大学生租下老裁缝铺改造成美食实验室。上周推出的"莞城三宝创新宴"——烧鹅taco、茅根甘蔗冰美式、青团慕斯——居然被本地阿婆们试吃后点了赞:"怪模怪样但吃着顺口"。

站在2025年的春天回望,莞城小巷子像块活着的琥珀,既封存着时光的温度,又包裹着新生的可能。那些争着要装电梯的老楼和坚持手写价目表的铺面,那些飘着咖啡香的老骑楼和直播卖货的档口,看似矛盾却意外和谐。或许这才是城市的本真模样——不需要刻意复古或盲目求新,让该留下的自然沉淀,该生长的自由舒展。下次你来东莞,别光盯着CBD的玻璃幕墙,拐进这些弯弯绕绕的小巷子,指不定在哪个转角就撞见了整座城市的魂儿。

分享让更多人看到

热门排行

- 1不差钱?高速龙头皖通高速48亿大收购,纯现金支付”

- 2上万座建筑被烧,加州山火持续肆虐!美演员吐槽:消防员倒是跑挺快!拜登发声

- 3【PPT】芭薇股份:化妆品代工龙头,创新+专业检测双轮驱动(837023.BJ)--开源北交所

- 4第二百零七章 绑腿跑

- 5新国都:公司目前已在国内部分城市落地数字人民币场景建设

- 6第116章 永远都只是他们的干爹

- 7欧洲主要股指集体收涨 欧洲斯托克50指数涨2.24%

- 8(两会声音)中国大唐集团董事长邹磊:加快中国碳市场建设,提升国际碳定价能力

- 9证监会开年“首罚”:东吴证券被罚没超1300万元 昔日投行“陋习”代价沉重

- 10东莞控股(000828.SZ):一季度净利润4.03亿元 同比增长59.30%