江门150的巷子:老街藏着什么新故事?

江门150的巷子:老街藏着什么新故事?

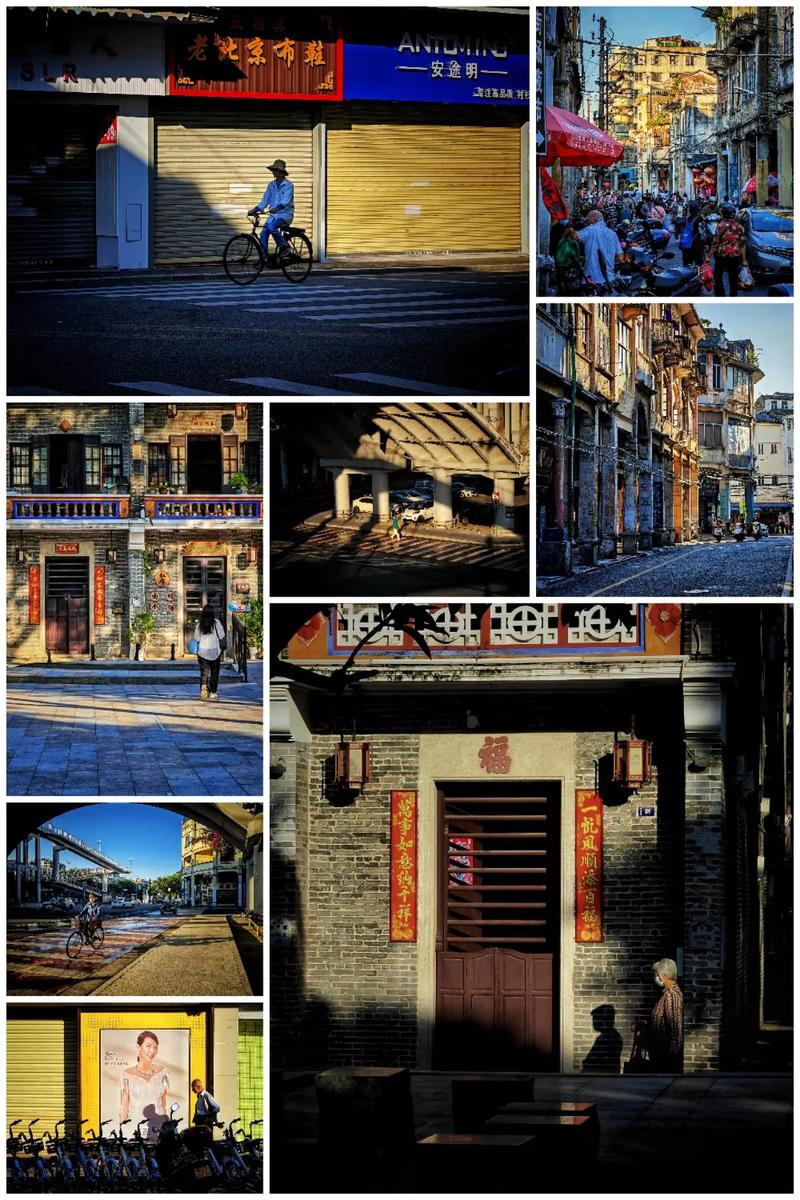

“这条巷子咋就突然火了?连外地游客都扛着相机来打卡?” 2025年3月25日清晨,我在江门蓬江区一条挂着“150巷”木牌的老街口,拉住一位拎着菜篮子的阿伯发问。他眯眼一笑:“后生仔,你进去转一圈就懂咯!”

🏮 150米的时空隧道?真相来了!

这条原名“光明里”的老巷,全长刚好150米,街坊们私下叫它“江门150的巷子”。去年政府启动“微改造”计划时,谁也没想到它会成为网红景点。你猜怎么着?秘诀就藏在三个“反差萌”里:

- 百年骑楼配AR投影 👉 扫墙上的二维码,手机里瞬间跳出民国黄包车夫的全息影像

- 咸煎饼摊主变非遗讲师 👉 李婶边炸饼边教游客念《卖懒歌》,油锅滋滋响和童谣混成BGM

- 青砖墙长出“电子苔藓” 💡 湿度超60%就自动亮起的LED灯带,雨天美得像星河坠落

“我们不要大拆大建,要的是让老东西‘活’过来。”项目负责人林工说着掏出平板,给我看改造前后对比图。数据很实在:23栋危房变文创空间,但原本的67户老街坊一户都没搬走。

🚶 走两步就有戏!街坊们的“生存智慧”

转到巷子中段,我被一阵哄笑吸引。五金店改成的“怀旧游戏厅”里,一群年轻人正和店主阿强比赛打玻璃弹珠。“以前卖螺丝螺母,现在改卖童年回忆咯!”阿强抹了把汗,身后的货架上,铁皮青蛙和竹蜻蜓标价牌写着:“用故事换折扣”。

再往前十步,75岁的陈伯在自家门前支起茶摊,墙上贴着醒目标语:“一杯陈皮茶=听一个真·江门故事”。我花5块钱买了杯茶,结果附赠了三大段他年轻时跑船的惊险经历。“现在年轻人爱听这些,比刷手机有意思多了!”他得意地晃了晃手机,微信零钱余额显示当天已入账286元。

🤔 网红经济 vs 本土烟火,能共存吗?

这个问题我在肠粉店找到了答案。老板娘霞姐的店从早上6点排到下午2点,但她坚持“游客让道本地客”规矩:穿拖鞋来的街坊可以直接进后厨端盘子,西装革履的游客?乖乖排队!“不能为了赚钱寒了老街坊的心嘛。”她边说边往我的肠粉上淋双倍酱油——这是认出我外婆邻居身份的特别优待。

不过也有争议。卖凉茶的黄叔就抱怨:“周末根本没法好好做生意,全是举自拍杆的。”他指着柜台上新贴的二维码苦笑:“扫这个看凉茶制作过程?我煲了四十年茶需要这玩意儿?”

🌇 凌晨三点的秘密:褪去滤镜的真实模样

我特意在深夜折返。霓虹灯熄灭后的巷子露出本色:阿婆蹲在骑楼角烧纸钱,外卖小哥的电动车碾过青石板叮当作响,二楼窗户飘出婴儿啼哭和夫妻吵架声。这才是真实的150巷——没有滤镜,却充满生命力。

“改造就像煲老火汤,急不得。”凌晨仍在巡查的社区主任阿珍递给我热豆浆。她手机里的数据很有意思:改造后街坊平均年龄从62岁降到51岁,但原住民留存率98.7%。“我们要的不是标本,是能自己喘气的活巷子。”

巷尾咖啡厅的00后老板小唐说得更直白:“老城改造别总想着‘焕然一新’,有时候‘修旧如旧’不如‘修旧如活’。”他刚把爷爷留下的修表铺改成蒸汽朋克风咖啡店,但保留了全部修表工具当装饰。此刻墙上老挂钟指在子夜,咖啡机嗡嗡声中,时光仿佛在这里打了个结。

走到巷口回望,晨光正爬上“150巷”的木牌。我突然懂了阿伯早上的笑容——这条巷子最动人的不是AR特效或网红打卡点,而是让不同时代的生活方式自然生长,像骑楼缝隙钻出的三角梅,不经意间就开成了风景。

分享让更多人看到