重庆熙街大学城学生:2025年的青春新图景

重庆熙街大学城学生:2025年的青春新图景

你听说过重庆熙街大学城吗?就在上周三(3月25号),我亲眼看到十几个学生围在街边的共享自习舱外头,举着手机边拍视频边喊:"这玩意儿比图书馆还火!"说实话,这个场景让我突然意识到——现在的大学城,早就不只是上课吃饭的地方了。

🚲 当"三点一线"变成"五维空间"

记得五年前采访熙街学生时,大家的生活轨迹还是"宿舍-教室-食堂"老三样。可现在你随便拉个学生问问,他们手机里至少装着三类新玩意:共享自习舱预约APP、校园直播打赏平台,还有那个能把快递送到寝室床头的机器人管家。

最近有个数据挺有意思:2025年春季学期,熙街日均人流量比去年同期暴涨43%。你猜这些人都往哪扎堆?除了新开的全息投影剧本杀馆,最夸张的是那家24小时自习咖啡厅,凌晨两点还坐着批赶论文的学生,店员说他们家的美式咖啡销量比早餐铺的豆浆还高。

💡 学生创业的"魔幻现实"

就在上个月,大三的周雨婷和她的团队刚拿下全国大学生创业大赛金奖。这姑娘在熙街开了家"记忆奶茶店",每杯饮料都对应着大学城的某个地标故事。她说:"有次看到两个毕业生在轻轨站哭着拥抱,回来就研发了'2号线特调',现在成了分手疗愈爆款。"

这种接地气的创新在熙街随处可见:- 美术系学生把涂鸦墙改造成了AR打卡点- 计算机专业团队开发了"食堂人流量预警系统"- 连收废品的大叔都用上了学生设计的智能分类车

📱 比亲妈还贴心的"智能校园"

最近总听见学生吐槽:"现在连丢校园卡都不慌了。"原来新升级的校园系统能通过人脸识别自动记账,更绝的是食堂打饭窗口的AI大叔,不仅能记住你的忌口,还会提醒:"同学,这周第三次点辣子鸡了,要不试试新上的番茄牛腩?"

不过也有学生跟我抱怨:"上次在图书馆打瞌睡,智能座椅突然开始震动提醒,吓得我笔都飞了。"看来科技和人情味的平衡,还真是个技术活。

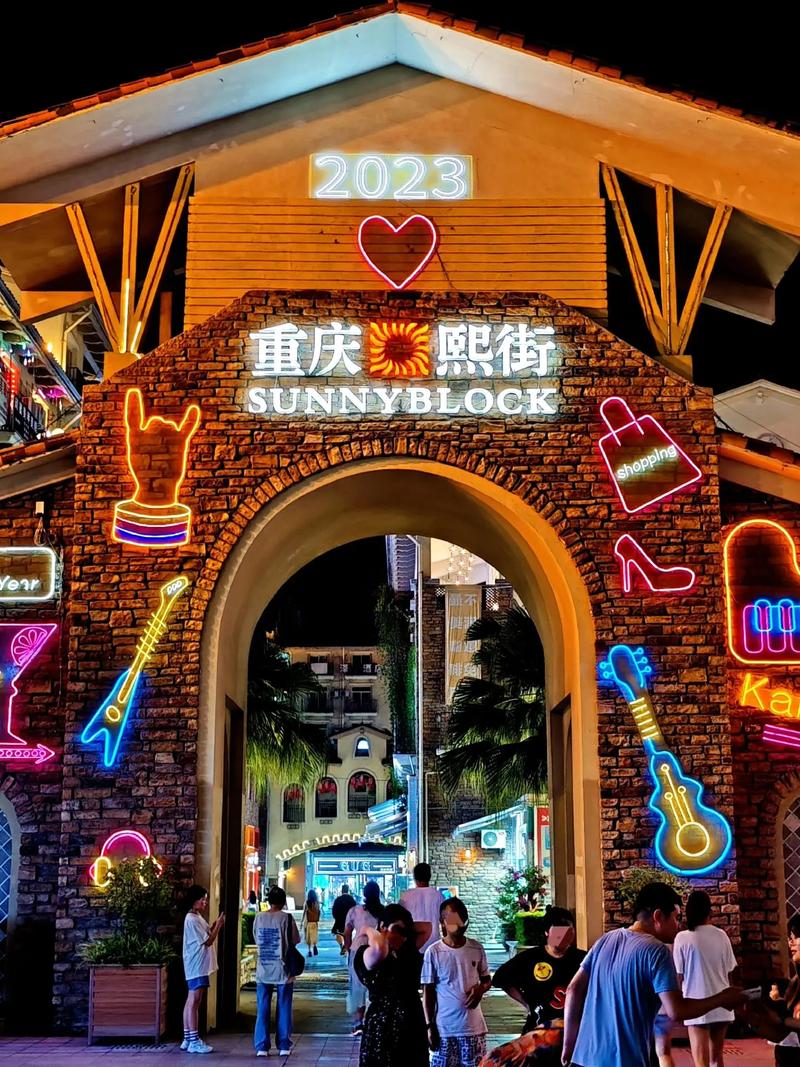

🌆 熙街夜经济的"叛逆生长"

晚上九点后的熙街完全换了副面孔。上个月刚开业的"夜光自习市集"简直绝了——三十多个移动摊位,卖小吃的、修电脑的、代写简历的,全打着LED灯牌营业到凌晨。最火的是那个法律系研究生摆的"情感纠纷调解摊",据说一晚上能接七八单。

但也不是所有人都买账。大二的小王就吐槽:"现在想找个安静地方谈恋爱都难,上周在荷花池边亲个嘴,转头发现三个做直播的学妹在拍短视频。"

🎓 未来的不确定性才是青春的味道

跟几个应届毕业生聊起未来,他们的回答特别有意思。学软件工程的李昊一边调试着无人机快递项目,一边说:"说不定十年后我们送快递的无人机,就是现在在熙街炸鸡排练出来的手感。"这话听着像开玩笑,但仔细想想,去年真有学长把送外卖的经验写进了互联网大厂的求职简历。

站在2025年的春天回望,熙街大学城就像个巨大的实验场。这里每天都在上演着传统与创新的碰撞,有时候看着学生们在智能便利店门口排队买老冰棍,真觉得这种混搭特别重庆——火锅里涮冰淇淋的魔幻,可不就是青春该有的样子么?

说到最后突然想起,上周在熙街碰到个搞行为艺术的学生,身上贴着二维码满街转悠。扫进去一看是他做的"大学城记忆地图",这大概就是新一代学生的浪漫吧——用最潮的方式,留住最土的情怀。

分享让更多人看到