龙岩150的巷子:一条老街的“逆生长”奇迹

龙岩150的巷子:一条老街的“逆生长”奇迹

你听说过龙岩150的巷子吗?就是那条去年还被叫做“破旧老胡同”、今年突然成了网红打卡地的巷子?说真的,一开始我也纳闷:一条不到200米长的巷子,凭啥能在2025年3月突然火遍全网?带着这个问题,我在3月25日实地探访,发现故事比想象中精彩多了。

🔥 巷子为啥突然火起来?

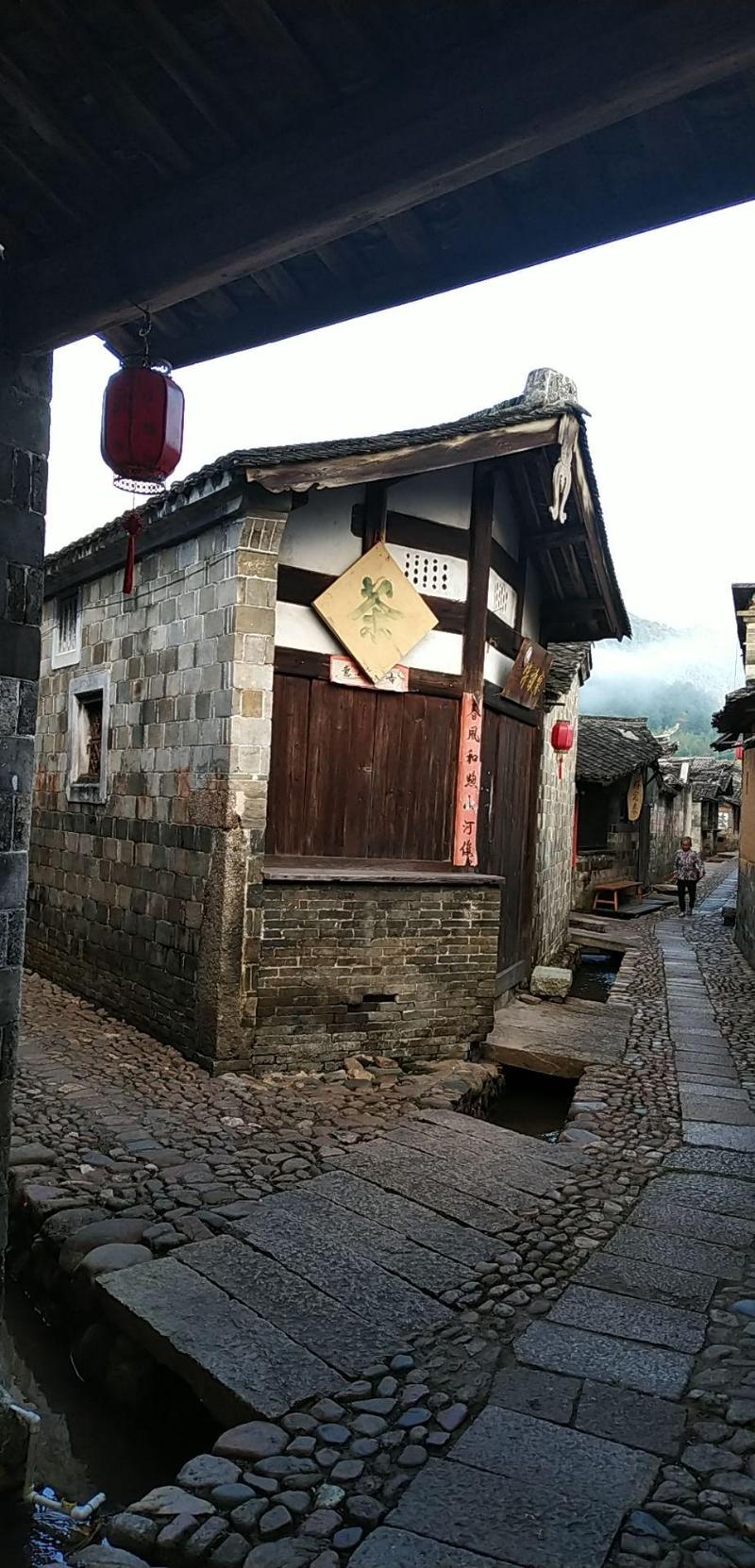

站在巷口就能感受到扑面而来的反差感——左边是刚刷新的薄荷绿墙面挂着非遗藤编灯笼,右边老阿婆正用竹竿晾晒自家腌的萝卜干,空气里飘着咖啡香混合酱醋味的奇妙气息。住这40年的张大爷边修自行车边说:“去年这时候,墙上还贴满'拆'字呢,谁知道现在连外国人都来拍照!”

原来2024年底政府启动“老城细胞计划”,把改造权交给居民自己。150巷的20户人家开了三天三夜大会,最后达成共识:“不搞大拆大建,要留得住乡愁”。他们用改造资金做了三件事:1. 请美院学生把斑驳墙面变成客家民俗画长廊2. 给每户门头安装智能感应灯,天黑自动亮起橘色暖光3. 在排水沟上加装透明玻璃,底下游着锦鲤

💡 新老碰撞的生存智慧

走到巷子中段的“转角咖啡”,90后店主小林正教82岁的陈奶奶用AI点单系统。“您对着这个屏幕说'芋子包套餐'就行”,结果奶奶一开口变成客家话,机器居然也识别成功了。这台定制系统现在成了巷子里的明星设备,既能方言点单,还能把客人说的话实时翻译成英文投射在玻璃上。

不过最让我惊讶的是商户公约:“每日17:00后禁止扩音器叫卖”“传统手艺店铺租金减半”。开裁缝铺的李姐掏出记账本给我看:“现在改衣服的客人反而比去年多了三成,都说我们这的针脚有'人味儿'。”

🚶 游客眼中的魔幻现实

遇到从上海来的游客小王时,他正举着手机直播:“老铁们快看!这个智能垃圾桶会提醒阿公'塑料袋要单独扔',但阿公偏要教它唱山歌...”话音未落,真的听见机械音用客家调子唱起了《垃圾分类歌》,周围顿时笑倒一片。

在问卷调查中,游客给150巷贴了这些标签:- 赛博朋克客家版 ✔️- 可以吃的博物馆(巷子里6家非遗小吃)- 最适合Citywalk的“矛盾体”- 阿公阿婆比网红会聊天

🤔 是昙花一现还是长久之道?

在茶叶铺二楼,我见到了改造项目负责人陈工。他指着窗外的太阳能瓦片说:“当初最担心的是变成千篇一律的商业街,现在看来居民比我们更懂平衡。”确实,这里的店铺有个不成文规矩——每天头三单必须接待本地客人,卖早餐的摊位至今留着2块钱的清明粄。

不过争议也随之而来。开民宿的赵老板偷偷吐槽:“不让装霓虹灯招牌,客人晚上找不着门啊!”话音未落,对面古董店的爷爷举起手机:“后生仔,我这个荧光粉笔写的招牌,不比你的LED差吧?”

站在巷尾的百年榕树下,看着无人机在天空拍下青瓦屋顶与AR投影的客家土楼光影秀,突然就明白了这条巷子的魔力。它像极了客家人的围龙屋——旧梁柱撑起新天地,老规矩养出新活法。要问这种改造能不能复制?隔壁160巷的阿姐已经抱着她的擂茶罐过来取经了:“我们打算在墙根种一圈薄荷,夏天走过带香风的那种...”

说真的,城市更新这事吧,有时候就得像炖客家肉丸——急火攻心容易散,文火慢熬才出滋味。你看150巷那些坐在智能石凳上纳鞋底的阿婆,不就是最好的活招牌吗?

分享让更多人看到