张家港袁家桥小巷子:一条老街的“逆生长”密码

张家港袁家桥小巷子:一条老街的“逆生长”密码

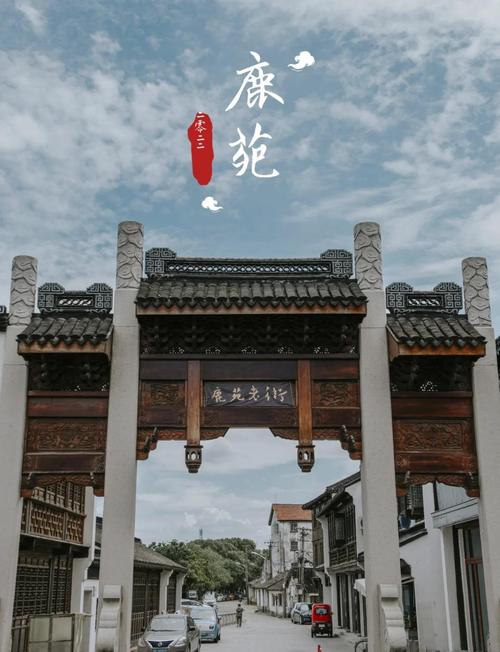

(点开手机导航输入“袁家桥小巷子”,跳出来的结果会不会是“危房片区”或“待拆迁区域”?)2025年3月25日,当我真正站在这个传说中的巷口时,空气中飘着现磨豆浆的香气,青砖墙上爬满智能控温的爬山虎,几个穿汉服的姑娘正举着自拍杆直播——这条曾被贴上“老破旧”标签的巷子,硬生生把自己活成了城市更新的样板间。

🌟【时间胶囊or未来实验室?】

“你绝对想不到,三年前这里连外卖小哥都容易迷路。”在巷口开裁缝铺二十年的王大姐,边踩着老式缝纫机边和我唠嗑。2022年的全市危房普查中,袁家桥片区有37处建筑被贴黄牌,整条巷子的日均人流量不足50人次。转折点出现在2023年夏天,市规划局搞了个“全民设计师”活动,让老百姓自己画改造蓝图——结果收上来300多份方案里,有80%都写着“别拆”。

现在的巷子保留着明清时期的马头墙,却藏着不少黑科技:雨水收集系统伪装成瓦当造型,太阳能板嵌在青石板缝隙里,连晾衣杆都自带空气净化功能。负责改造的李工程师说了句大实话:“老建筑就像普洱茶,越陈越香的前提是仓储得当。”

🛠️【改造三记绝招】

- “微创手术”替代“大开膛”:用碳纤维加固危墙,比传统拆建节省60%经费

- “七十二家房客”变“七十二种体验”:

- 老茶馆里新增AR茶艺演示

- 剃头铺改成复古造型工作室

- 甚至有个00后把祖传煤球店改成了“炭烧咖啡实验室”

- “巷规民约”电子化:每家店铺门口扫码就能看“房屋病历卡”,连哪年换过房梁都写得明明白白

(你可能会问:砸这么多钱搞条巷子值不值?)2024年的数据啪啪打脸:沿街商铺租金涨了3倍但空置率反而降了15%,带火了周边3个新建小区,更夸张的是有家房产中介挂出“距袁家桥巷子步行5分钟”的广告语,每平米直接加价2000元。

🤔【老城更新的灵魂拷问】

在网红书店“巷往时光”里,我撞见正在吵架的爷孙俩。七十岁的张爷爷坚持要把祖传八仙桌摆在店中央,孙子却想换成智能升降桌。最后妥协方案让人拍案叫绝——桌面是触控屏,桌腿却保留着光绪年间的雕花。“新旧融合不是做夹生饭,而要像酒心巧克力,咬破了才有惊喜。”孙子这话让我记在小本本上。

不过也有翻车案例:某家把门框刷成ins风的奶茶店,因为破坏原有风貌被罚扫了一个月巷子。社区主任老周叼着电子烟杆说:“我们搞了个‘传统色卡’,连春联用什么红都给你标好了。”

🌈【未来还能怎么玩】

遇到从上海跑来取经的规划团队时,他们正围着智能路牌啧啧称奇。这个会显示实时人流量、空气质量的铁家伙,外壳却是用回收的老门板改造的。更绝的是巷子尽头的“时光交换机”——年轻人拿数码产品换老人的传统手艺课,上周刚促成用旧手机换缫丝体验的生意。

在豆腐坊排队时,前边的大妈突然掏出手机:“闺女快看!这个磨豆浆的石磨能记步数,我昨天靠推磨占了微信运动封面!”旁边戴AR眼镜的小伙接茬:“阿姨您悠着点,这玩意儿连着区块链,推满100小时能换NFT老房契。”

这条巷子最让我服气的是它的“矛盾美学”:八十岁的阿婆坐在全息投影的评弹舞台旁纳鞋底,无人配送车要給板车让道,扫码支付时总有人坚持用铜钱码标价。城市规划专家王教授说了句金句:“真正的城市更新不是给老人穿潮牌,而是帮他们把中山装穿出高定范儿。”

临走前瞥见巷口的智能导览牌,红色预警灯突然闪烁——不是火灾也不是治安事件,而是提醒:“今日游客承载量剩余12人,建议您可选择隔壁三条巷子,它们同样精彩。”这波操作,我给满分。

分享让更多人看到