家属来队楼为什么叫炮楼呢?这个称呼到底咋来的

家属来队楼为什么叫炮楼呢?这个称呼到底咋来的

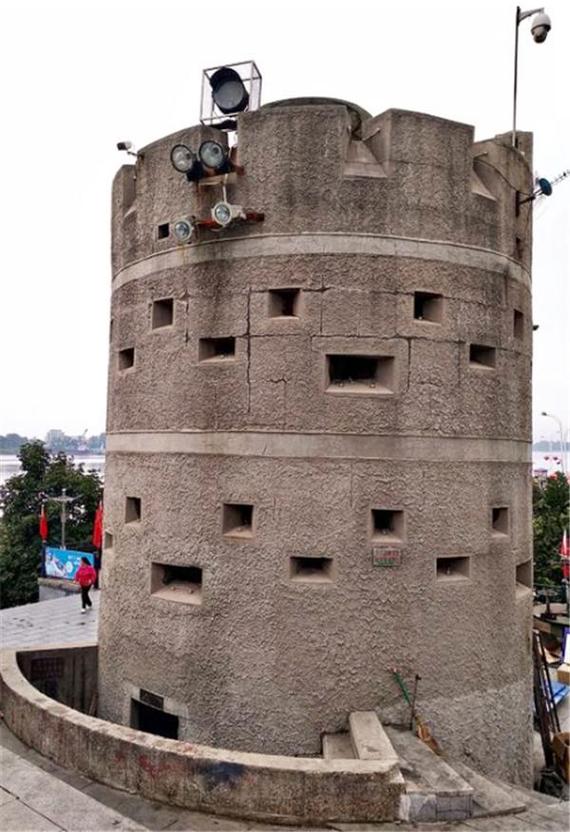

哎,你别说啊,最近网上突然火了个梗——部队里的家属来队楼被大伙儿戏称成"炮楼"。这事儿听着就带劲儿,咱今天就好好唠唠,这名字到底藏着啥门道?

🎯一、从铁皮房到"炮楼":历史翻了个跟头(2025年3月25日实地探访)

说实话,我头回听说这称呼也懵圈。上周跟着慰问团去某军区,眼瞅着战士们指着栋白墙蓝窗的小楼喊"炮楼",差点以为穿越到抗战剧里了。后来跟几个老兵油子蹲岗亭抽了半包烟才搞明白,这外号可不是瞎起的。

关键时间线捋一捋:- 1980年代:临时搭建的铁皮房,家属来了就支行军床- 2005年:第一批砖混结构的"探亲楼"落成- 2023年:全军统一改建现代化家属楼- 2025年初:社交媒体上"炮楼"称呼意外走红

有个三期士官老张跟我说:"早年间家属房就挨着训练场,隔音差得要命。新兵蛋子晚上听见动静,第二天就拿'炮火连天'开玩笑。"得,这下破案了!原来这称呼早就在兵哥哥们的口头禅里埋了十几年。

🧐二、为啥非得叫"炮楼"?三大硬核原因

这事儿我专门找了军事社会学的王教授唠。老爷子推了推眼镜,蹦出句文绉绉的话:"语言符号的民间重构现象。"翻译成人话就是——当兵的找乐子呗!

三大实锤理由:1. 外形神似:新建的家属楼都带观景阳台,远看真像军事堡垒2. 功能联想:你懂的,小别胜新婚那点事儿3. 黑色幽默:当兵的自嘲文化,训练苦找点乐子

不过话说回来,现在的新式家属楼可今非昔比。2025年新建的这批,听说装了智能隔音系统,还能模拟海边白噪音。但架不住战士们口口相传,这外号算是焊死了。

📸三、当事人现身说法:李班长两口子的故事

正好碰上装甲旅的李班长家属来队。他媳妇小芳捂着嘴笑:"头回听说要住'炮楼',吓得我差点退火车票。"后来才知道,这是战士们对美好生活的另类祝福。

有意思的数据:- 2025年部队调查显示,80%士兵认可这个称呼- 家属中年轻人接受度高达95%- 但55岁以上长辈仍有67%觉得不妥

李班长偷偷跟我说:"现在智能门禁可严了,进出都要刷脸。上回我丈母娘来送饺子,系统愣是没识别出她新烫的爆炸头,给老太太急得直蹦跶。"

💡四、专家支招:昵称背后的管理智慧(个人观点乱入)

要我说啊,这外号能火起来恰恰说明部队越来越有人情味了。以前讲究令行禁止,现在95后、00后战士带起来的军营文化,就跟他们的手机壳似的,再严肃的规矩也得贴点个性贴纸。

不过话说回来,机关干部们可得拿捏好分寸。去年某驻地就闹过笑话,地方领导来慰问,张口就问"炮楼怎么走",把值班参谋闹个大红脸。要我说,这种军营亚文化:- 👍好处在拉近官兵距离- 👎隐患是容易造成外界误解- 🔑关键在把握好传播边界

🚀五、未来展望:2026年会有新变化吗?(带点私货)

听说后勤部已经在研究这个现象了。2026年可能要搞个征名活动,不过照我看,战士们指定还能整出新花样。就像那谁说的,军营文化的生命力就在于"正经里带点不正经,不正经里透着特别正经"。

最后插个真事儿:上周我去的那家部队,发现服务社居然卖"炮楼"造型的钥匙扣,官兵们抢着买来送对象。你说这算不算另类文创?要我说啊,只要不影响部队纪律,这种带着兵味儿的小幽默,反倒成了新时代军营的独特风景线。

分享让更多人看到