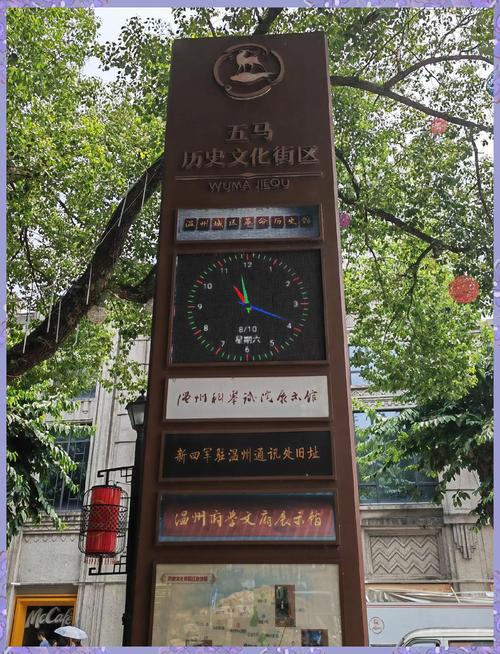

五马街文化价值:一条街藏着半部温州史?2025年这波操作太秀了!

五马街文化价值:一条街藏着半部温州史?2025年这波操作太秀了!

(插播一条快讯:2025年3月25日上午10点,温州市政府正式宣布将五马街列入"城市文化基因库"重点保护项目,这条消息直接冲上同城热搜榜第一名。咱今天就唠唠,这条老街到底凭什么这么牛?)

🏮千年商埠变"活化石"?五马街的前世今生

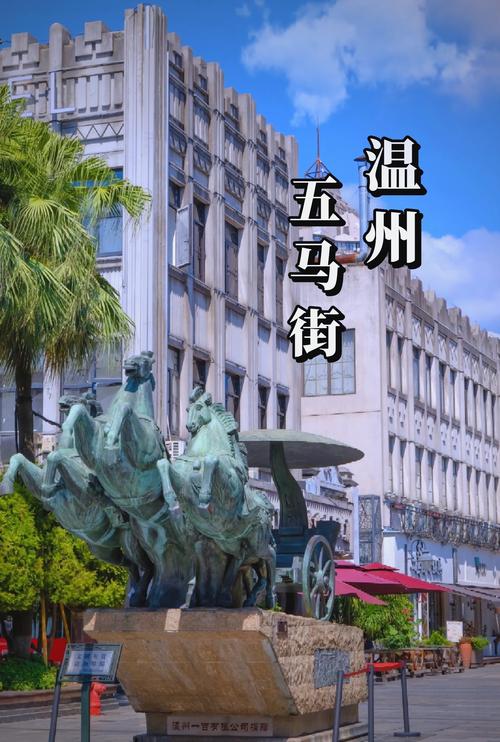

你听说过五马街吗?就温州人嘴里那个"走遍天下路,最忆五马街"的地界儿。我跟你说啊,前些天碰到个北京来的游客,站在蝉街口愣是拍了半小时短视频——人家原话是:"这哪是商业街啊,分明是露天博物馆!"

这话可说到点子上了。这条长不过400米的老街,藏着温州人打唐朝开始就刻在骨子里的生意经。你猜怎么着?宋代《太平寰宇记》里白纸黑字写着:"其地人善贾",说的就是五马街这帮老祖宗。现在街口那块"五味和"的金字招牌,光绪六年(1880年)就挂那儿了,比咱太爷爷岁数都大。

💰2025年最魔幻街景:奶茶店和绸缎庄当邻居

今年开春有个特别有意思的现象:五马街上新开的"国潮奶茶店",愣是和隔壁卖了80年绸缎的"金三益"成了网红CP。你别说,那些穿着汉服的小年轻,左手端着奶茶,右手摸着真丝布料,这画面搁十年前想都不敢想。

数据显示:自从去年政府推出"文化业态补贴"政策,五马街老字号回春率暴涨60%。就说那个"老香山"药店吧,现在搞了个"中药香囊DIY体验区",周末排队的人能从解放街排到公园路。有个00后妹子跟我说:"在这买香囊比抢演唱会门票还刺激!"

🛠️文物保护新玩法:3D打印修复骑楼?

说到文物保护,今年可出了件新鲜事儿。3月初,五马街东段两座民国骑楼的雕花檐角突然开裂。你猜专家团怎么处理的?直接上3D扫描建模,用特殊材料打印修复!负责这个项目的李工头跟我比划:"就跟拼乐高似的,新老部件严丝合缝,显微镜都看不出接缝。"

不过这事儿在网上吵翻了天。有老匠人拍桌子:"老祖宗的手艺要失传咯!"但年轻人倒是看得开,95后文保志愿者小林说得实在:"总不能眼看着老房子塌了吧?用科技续命也是续啊。"

💡灵魂拷问:商业化会毁了文化底色吗?

这个问题最近在市民论坛吵得最凶。上个月"温州方言主题咖啡馆"开业,有人吐槽"把俚语印在咖啡杯上太俗气",但店主王大姐一句话怼回去:"没有流量的文化就是博物馆里的标本!"

咱举个实在例子:百年老店"县前汤圆"今年玩了个大的,把传统芝麻馅和网红咸蛋黄馅并排卖。你猜怎么着?老顾客照常买传统款,年轻人抢着尝鲜,销售额直接翻倍。这让我想起非遗传承人陈师傅那句话:"老树发新芽,得先让树活着不是?"

🌉凌晨四点的五马街:你可能不知道的另一面

采访那晚我特意蹲点到凌晨,结果撞见个神奇场景——保洁阿姨拿着高压水枪冲洗青石板,路灯下泛着幽幽的光。负责这段的环卫张师傅揭秘:"这可是祖传手艺,水温、角度都有讲究,不然几百年的石头早冲坏了。"

更绝的是早餐铺的张老板。他每天三点半开火熬猪脏粉,灶台底下还留着民国时期的防火砖。"别小看这些砖头",他神秘兮兮地说,"前年文物局的人来看过,说是晚清消防系统的活证据。"

💬个人观点:文化不是供着的菩萨,而是流动的河

在五马街转悠了小半个月,最大的感触就是——这条街忒"贪心"!既要守着老底子的魂,又想抓住新时代的脉。就说那个争议最大的全息投影秀吧,把谢灵运的诗句打在百年砖墙上,乍看违和,细想绝妙:这不正是"旧瓶装新酒"的现代演绎?

有个细节特别打动我:翻新过的店铺门口都留着原来的门牌号,新做的铜牌特意做旧成民国样式。这种"新旧共生"的智慧,或许就是五马街给所有历史文化街区上的生动一课。说到底,文化传承哪有什么标准答案,能让老街道活在当下、活在市井烟火里,就是最好的保护。

分享让更多人看到