大城市小巷子算是城中村吗?2025年实地调查实录

大城市小巷子算是城中村吗?2025年实地调查实录

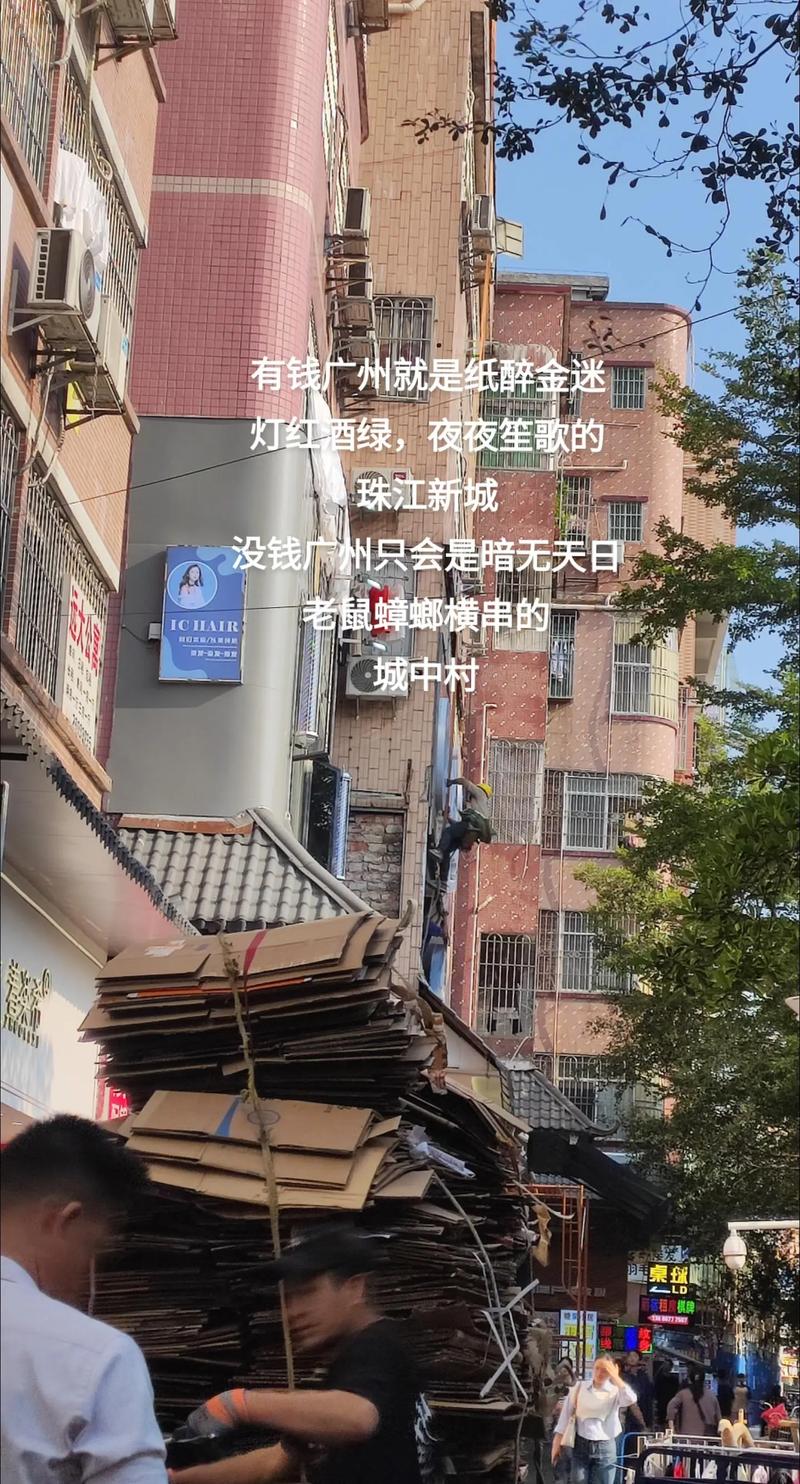

哎你别说,这事儿还真得掰扯掰扯。去年北京胡同里的大爷蹲在门墩上跟我唠:"咱这旮旯算城中村?那我搁这儿住了六十年算啥?"这不2025年3月25号新出台的《城市微更新条例》刚落地,咱就拎着采访本转悠了五个大城市,您猜怎么着?答案还真不简单。

🏙️城中村到底啥标准?先整明白概念

住建部2024年修订的《城市建成区划分细则》里写着呢:"城中村需同时满足三个条件:集体土地性质、自建房占比超70%、基础设施滞后"。可咱转悠到上海老城厢就犯迷糊了——红砖墙上挂着空调外机,弄堂里共享充电桩亮着蓝光,这算不算达标?

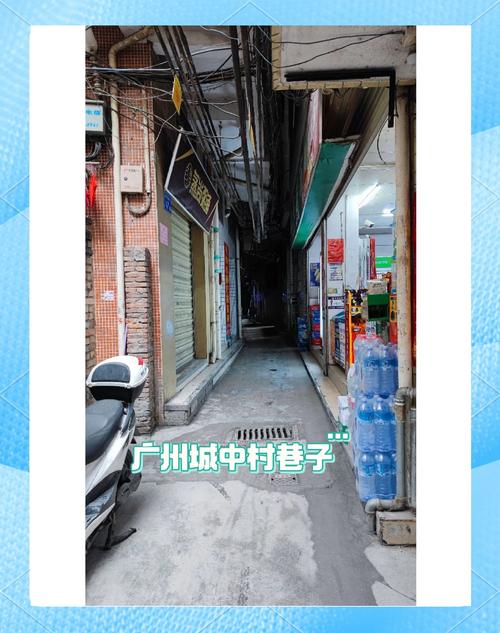

举个实在例子:广州猎德村改造前,家家户户加盖到七八层,消防车压根进不去。现在咱在杭州小河直街看到的巷子呢?虽然房子老,但去年刚通了燃气管网,墙上还贴着社区服务二维码。您说这能一棍子打死叫城中村吗?

🚧实地探访三大发现:巷子里的魔幻现实

转悠到成都玉林路时正赶上饭点,火锅味混着咖啡香往鼻子里钻。住顶楼的老王边晾腊肠边说:"咱这栋楼可有讲究——楼下是网红书店,楼上是民居,政府给装了电梯还改造了化粪池。"您瞅这场景,说是城中村吧,生活品质不差;说是普通社区吧,建筑密度确实高。

重点来了:1. 深圳岗厦村改造后保留的12条巷子,房租比周边小区低40%2. 南京老门东的窄巷里藏着3家上市公司分部3. 西安回民街的商户70%用上了电子营业执照(数据来源:2025年《城市微空间发展报告》)

💡专家现场battle:这事儿得动态看

在重庆洪崖洞边上逮着了城市规划专家张教授,他嘬了口盖碗茶:"现在很多小巷子就像混血儿——既有城中村的烟火气,又有现代社区的便利性。就拿北京杨梅竹斜街来说,去年政府和企业合作搞了'微更新',现在成了文创聚集地,但原住民还住里头。"

反对派代表李工掏出平板划拉数据:"您看这容积率!5.0以上的区域就该划入改造范围!"俩人争得面红耳赤时,社区刘主任插了句大实话:"老百姓才不管叫啥名,能晒着太阳吃炸酱面就是好地界。"

🌆未来趋势:可能诞生新物种

今年开春广州试点的"巷居综合体"挺有意思。举个真实案例:陈家祠后边三条巷子打包改造成了"垂直社区",地下是停车场,一二层商铺,往上六层是居民楼,顶楼还有空中菜园。住三楼的李大姐边摘菜边说:"以前嫌巷子窄,现在下楼就能上班,孙子在楼下托管班,美得很!"

关键转折点:- 2024年底全国完成87%背街小巷管网改造- 智慧社区系统覆盖率同比上涨62%- 老城区人口回流现象首次出现(数据来自住建部2025年1月公报)

个人观点时间

说实在的,在城中村住过三年的人最有发言权。现在很多小巷子就像老树发新芽——保留了市井味道,又接上了现代生活的枝桠。去年回访北京唐家岭时,原先的"蚁族"聚集地变成了青年创客社区,但村口那家卤煮火烧店还在,老板还是用祖传的酱缸。

要我说啊,别急着贴标签。就像成都宽窄巷子的改造方案,既留了青砖灰瓦,又加了地暖和新风系统。这种"旧瓶装新酒"的模式,可能才是未来方向。您琢磨琢磨,要是把全国的小巷子都铲平了盖CBD,咱上哪儿找那口地道的豆汁儿去?

分享让更多人看到

热门排行

- 1外汇局:持续深化外汇领域改革开放,为高质量发展提供有力支持”

- 2MicroStrategy连续九周购买比特币 总持仓量达到约443亿美元

- 3对话复旦大学副教授郑骁庆:当前AI仍是“高级别模仿”,离AGI还有一段距离

- 4(两会声音)委员呼吁:加大对赤水河流域基础设施建设支持

- 5连续20CM涨停!银之杰、法本信息提示风险,为何被炒作?

- 6ST天龙:公司与上海电建及其子公司的相关订单处于正常履约中

- 7东海期货:生猪养殖四季度或将进入利润快速去化周期

- 8分析师:黄金圣诞节涨势可能性不大,明年看到3000美元

- 9接盘万达、加码REITs,险资重新看好不动产?

- 10荷兰国际:美联储会议对欧元区利率市场溢出效应或较弱